- 会員限定

- 2019/08/28 掲載

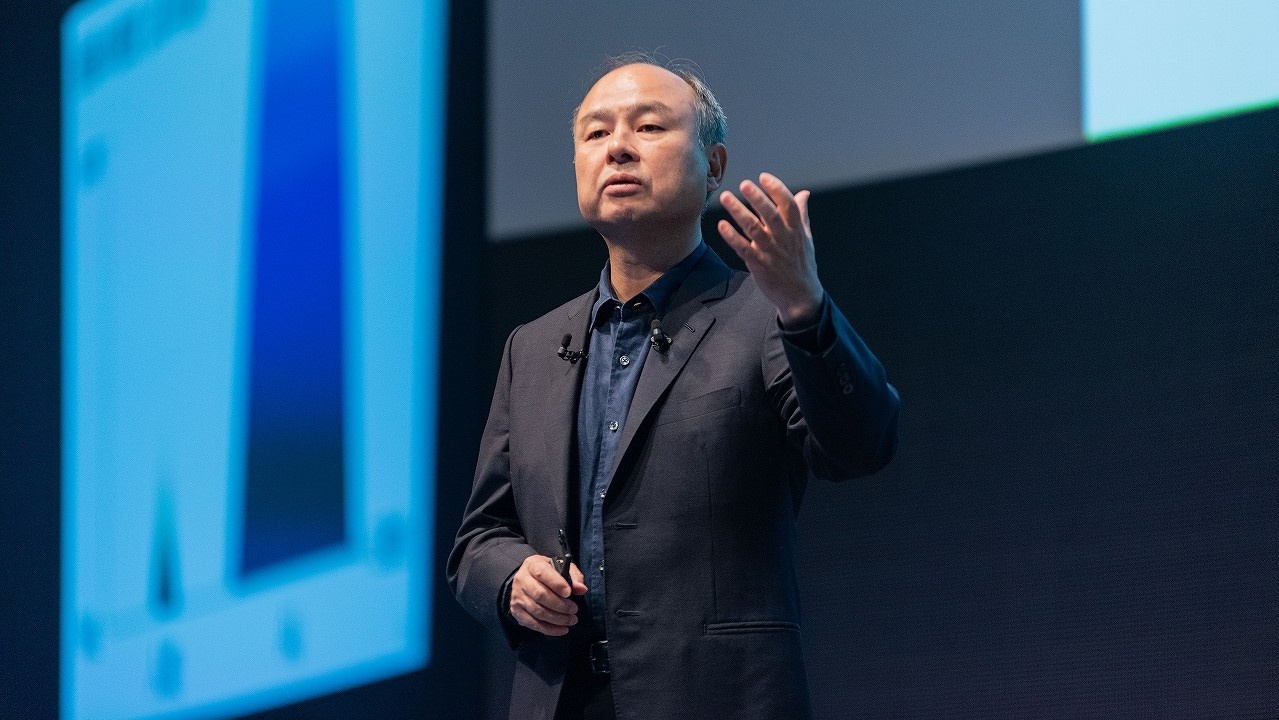

孫正義が人工知能(AI)に全精力を傾ける理由、人類の「進化の歴史」をさかのぼれ

人類は推論で進化してきた

「未来を予見する水晶玉は実在しない。だがそれに変わるものが出現しようとしている」孫社長の基調講演はこのようなフレーズから始まった。

そして推論をする上で欠かせないのが、データである。人間が生み出したものを挙げるとキリがない。電気や自動車、コンピューターなど、ありとあらゆるものが人間の推論の力で生み出されてきた。だが進化は行き渡ったわけではなく、「さらに加速していく」と孫社長は断じる。

1兆個のチップがモノの間でデータをやり取りする

インターネット上に流れているデータの量はこの30年間で100万倍になった。ここから先の30年間でこれがどのくらいになるのか。「さらに100万倍になると推論する」と孫社長は言う。まだまだ爆発的に増加していくというのである。なぜ、そう言い切れるのか。自動運転の普及がその要因の1つだ。事故を未然に防ぎながら、目的の場所まで車を運ぶには、相当量のデータのやり取りが必要になる。またソフトバンクグループでスマートフォンやタブレット向けのプロセッサを開発しているArm社では、今後1兆個のIoTのチップが出荷されると予想しているという。

「この1兆個のチップがモノとモノとの間で膨大なデータをやり取りするようになる」(孫社長)

通信速度も5Gで終わりではない。「6G、7Gと速くなっていく。データのトラフィック量の増加は、さらなるキャパシティー、スピード、レイテンシーの圧縮を求めて、それにより進化していく」と孫社長は言い切る。

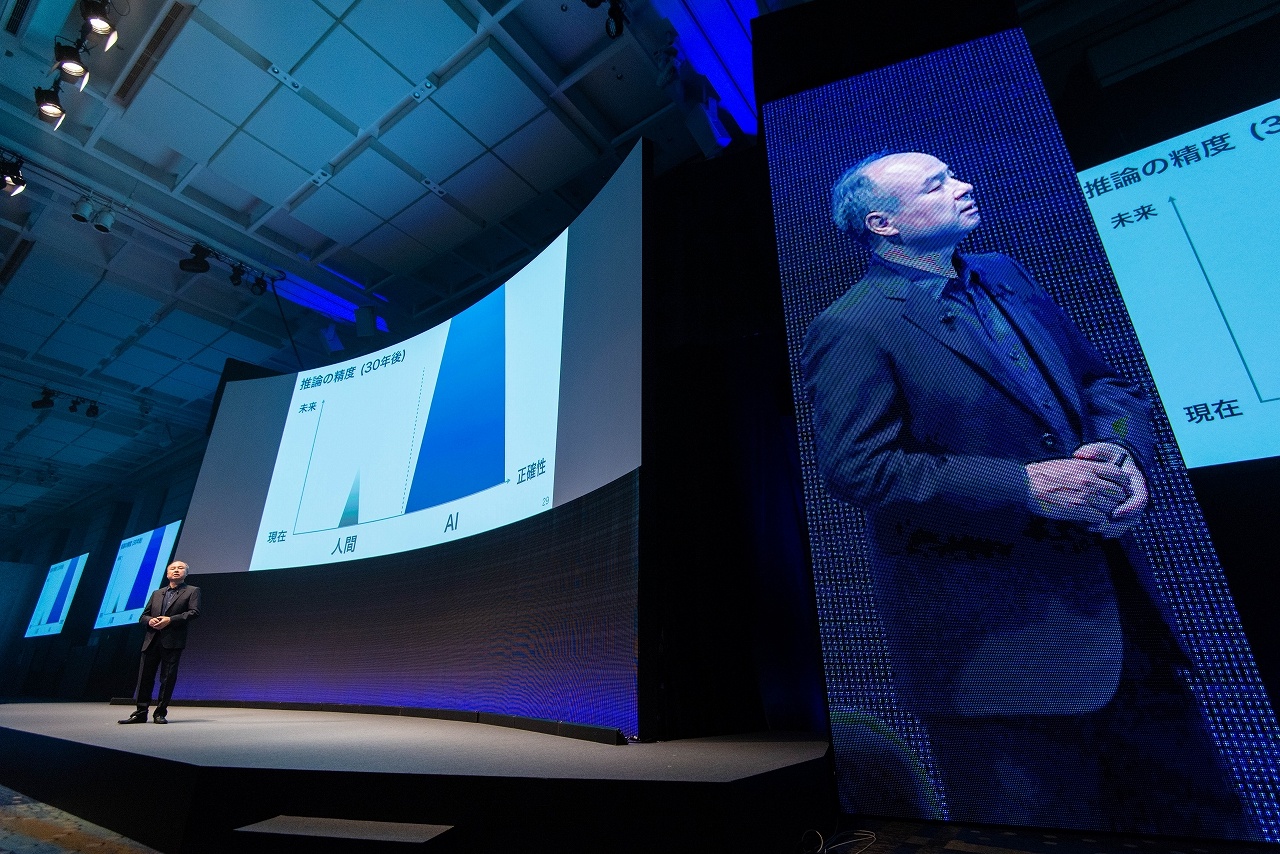

だが、このようにデータ量が膨大になると、それを活用して推論していくことは人間には不可能になる。そこで必要になるのが、AIの力だ。

「AIはこれまで人間が勘と経験と度胸に頼ってきた意思決定に変わり、科学的なデータに基づいた推論を可能にし、人類の進化はさらに加速していく」(孫社長)

とはいえ、AIの推論の精度はまだまだだ。時には人間の推論の方が優れている場面も多い。だが、5年後、10年後、30年後と時がたつほど精度は爆発的に上がっていくという。

「人と同じでAIも適材適所。AIは考えることは得意ではないが、プリディクション(予測、予見)は得意。AIにプリディクションを任せる時代がくる」(孫社長)

【次ページ】ソフトバンクの投資の特徴、なぜ日本企業に投資しないのか

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR