- 会員限定

- 2013/12/05 掲載

元佐賀県CIO 川島宏一氏が語る、オープンデータ活用で地域活性化をもたらす8つの類型

1961年生まれ。システムエンジニア、編集プロダクションでのディレクターを経て、1994年よりフリーランスのジャーナリスト、コピーライター。企業情報システム、BI、ビッグデータ、IT関連マーケティング、ストレージなどの分野を中心に活動中。著書に、「図解 情報・コンピュータ業界」(東洋経済新報社)、「One to One:インターネット時代の超マーケティング」(IDL)、「CRMからCREへ」(日本能率協会マジメントセンター)などがある。

「課題がある状態」から「課題が解決された状態」へ

代表取締役

川島 宏一 氏

こうした社会変革のあるべき姿を説くのは、新たに起業した公共イノベーションの代表取締役を務める川島宏一氏だ。川島氏は、国土交通省、インドネシア住宅省、北九州市、世界銀行を経て、2006年から2011年まで佐賀県CIOを務め、現在は同県特別顧問および大阪市特別参与を務める。現在は、IT戦略本部・新戦略推進専門調査会電子行政分科会構成員、地域情報化アドバイザーなど複数の立場から、「IT×市民力」による社会課題の解決に取り組んでいる。

JMAホールディングスが開催したオープンデータ推進シンポジウムにおいて「社会課題×オープンデータ=地域活性化」と題する講演を行った川島氏は、その冒頭で「現在社会は基本的にデジタル化しています。ならば、そこで扱われているデータをもはやオープンにしない理由がありません」と示唆し、次のように語った。

「日本の行政は大量のデータを持っており、日本はデータ資源大国です。これらの公共データが公開されていくのは自然の流れであり、それを実際にどう使っていくのかを考えることが重要。その意味からも、具体的なアクションプランへの落とし込みや、成功モデルの確立が急がれます」

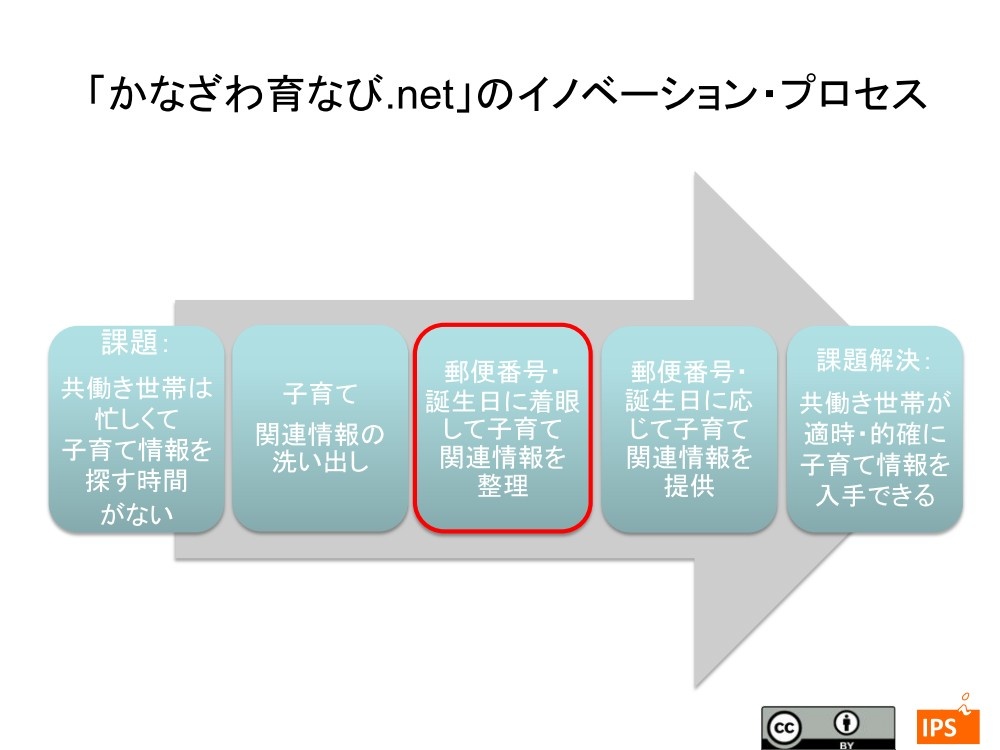

その上で川島氏は、「地域活性化とは、『課題がある状態』から『その課題が解決された状態』へ地域システムを移行させること」と強調するのである。

例として挙げるのは、横浜市金沢区において始まった新しい子育て情報ポータルサイト「かなざわ育なび.net」の取り組みだ。同サイトは、スマートフォンやパソコンを使って、子育てに必要な情報を、子育てに忙しい養育者が、いつでもどこでも手軽に知ることができるというものである。

川島氏は、郵便番号と子どもの生年月日を入力するだけで、より身近な子育て関連情報が提供されることに着眼。「まさにここがイノベーションのポイントです。現場の課題をわかっている人が、現場にどんなデータがあるかを知っていたからこそ、価値ある情報提供が可能となりました」と語る。

オープンデータによる価値創出の8類型

広く世界に目を向けると、オープンデータからどんなサービスが生まれているのか。川島氏は、その先進国である英国における取り組みを中心に、オープンデータによる価値創出のあり方として、以下の8類型を示す。- わかりやすい可視化型

- 対話型

- リアル・タイム型

- 悉皆型(しっかいがた)

- ハイブリッド型

- 地域パッケージング型

- 仲介型

- コンシエルジュ型

政府・官公庁・学校教育のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR