- 会員限定

- 2021/04/08 掲載

ワークシェアリングとは?メリット・デメリット、必要な「6つの労務整備」を解説

新卒でリクルート入社。採用領域の営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で講演実施。中米ベリーズへ単身移住・起業。その後、ニットに入社し、営業・人事を経て、広報。オンラインファシリテーターとしても活動中。

・Twitter:@mica823

・note:micakozawa

ワークシェアリングとは?

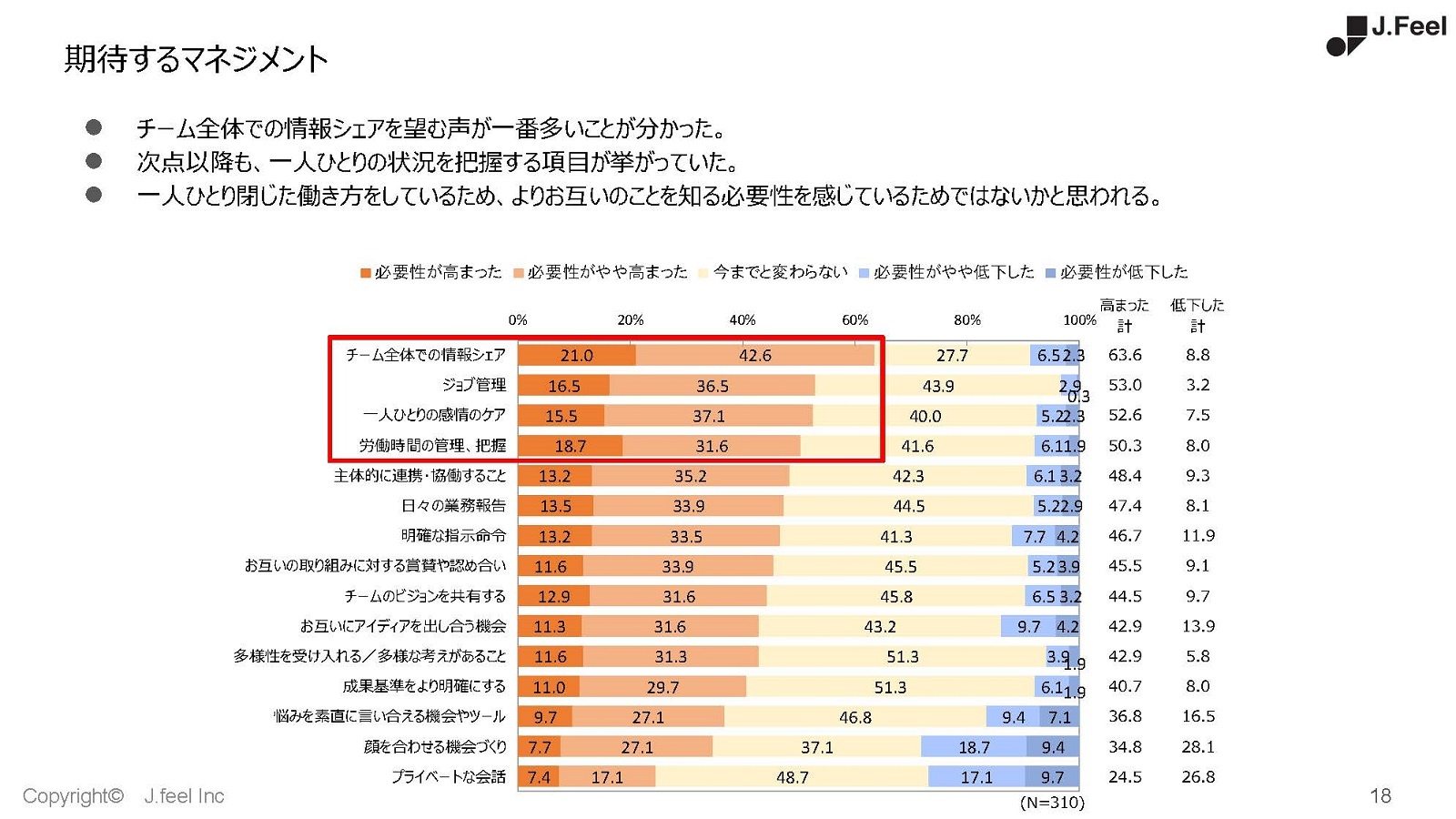

新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークが普及する中、働き方改革の1つとして「ワークシェアリング」という働き方が再注目されている。ジェイフィール社の調査によると、テレワークで働く上で「チーム全体の情報シェア」を望む声が一番多い。私は情報のシェアをはじめ、業務もシェアしていくことを今後の働き方で重要視するべきだと考えている。

ワークシェアリングとは、労働者同士で雇用を分け合うという意味だ。「一人ひとりの労働者が自分の働く時間を短くする」「労働者の総人数を増加させる」「今まで以上に多くの労働者を雇用する」といった狙いがある。

また、「長時間労働をせず、プライベートの時間を大切にする」「複数の会社で仕事をする」など一人ひとりに合った働き方ができるようにするためにも、「ワーク(仕事)をシェアする(分け合う)」という考え方が今後も注目されていくだろう。

筆者の所属するニットでは、どんな人でも時間と場所に縛られない働き方が実現できるように、チームでサポートしながら、400名全員が「テレワークかつワークシェアリング」というスタイルで運営している。以降では、当社の体験をもとにワークシェアリングの体制構築のポイントを皆さんにお伝えしたい。

ワークシェアリングのメリット・デメリット

ワークシェアリングとは、冒頭でもお伝えした通り、「これまで一人で担当していた仕事を複数人で分けることによって、一人にかかる負担を減らそう」というものである。さらに、一人にかかる負担を減らすことによって、効率性と生産性の向上を目指していく。メリットは大きく2つある。メリット(1):チームのフォロー体制により、業務が滞らない

当社は「HELP YOU」というオンラインアウトソーシングサービスを運営している。業務を個人が請け負うのではなく、担当企業ごとに組まれているチームで請け負う「ワークシェアリング」の体制をとっているため、チームの一人に何かあった際にも他のチームメンバーでフォローが可能だ。

クライアントはチームに仕事を依頼するため、担当者が休みで業務が滞るようなこともないうえ、チーム相手だからこそ複数のスキルが必要な業務も依頼することができる。

また、厚生労働省が公表している「多様就業型ワークシェアリングの取組方法」には、担当者が不在時の出来事も含めて関係者間の情報共有を徹底することなどによって、短時間勤務しやすい環境を整備した事例も掲載されている。

メリット(2):心理的安全面を確保し、個々の力を発揮できる

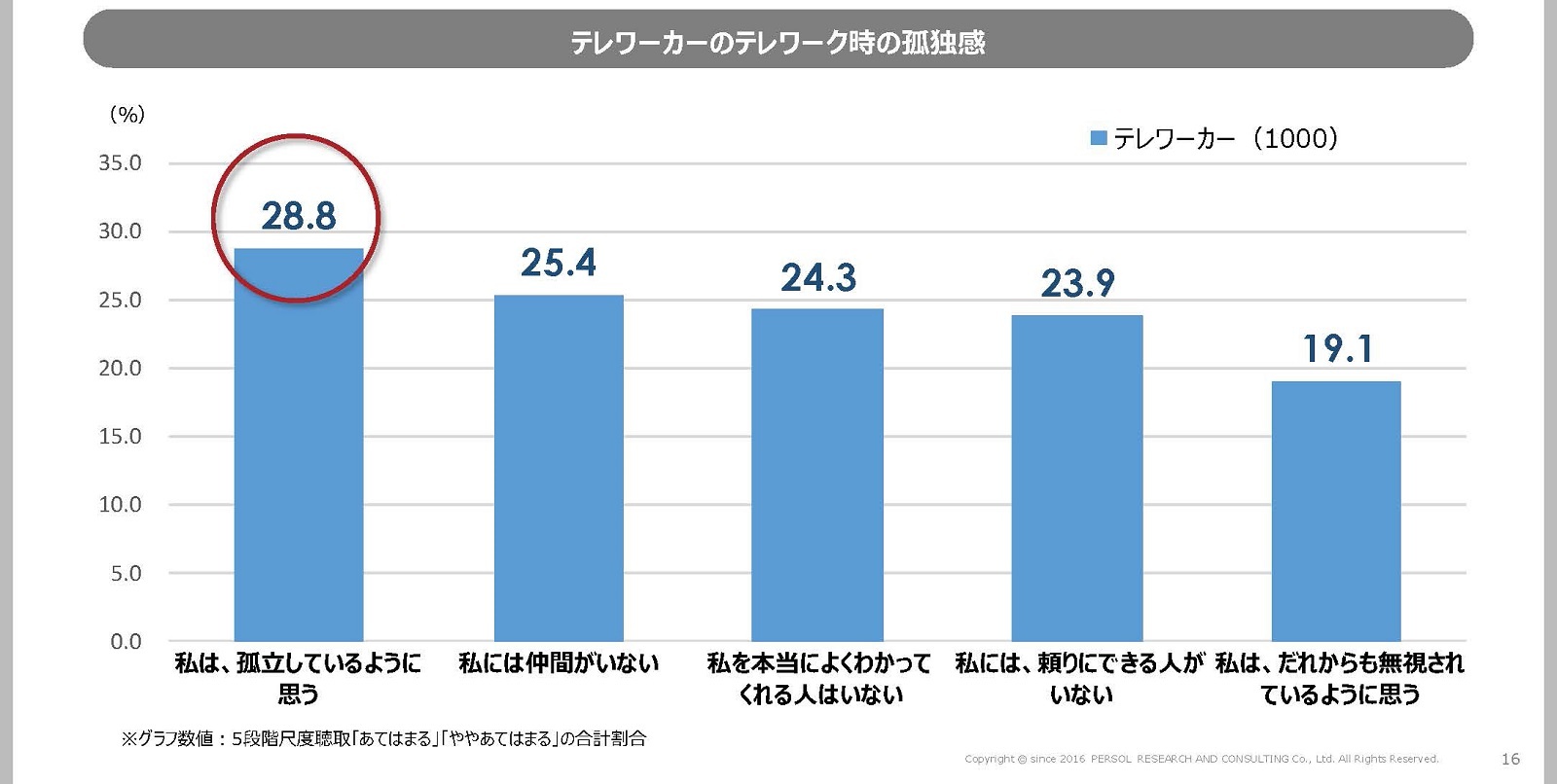

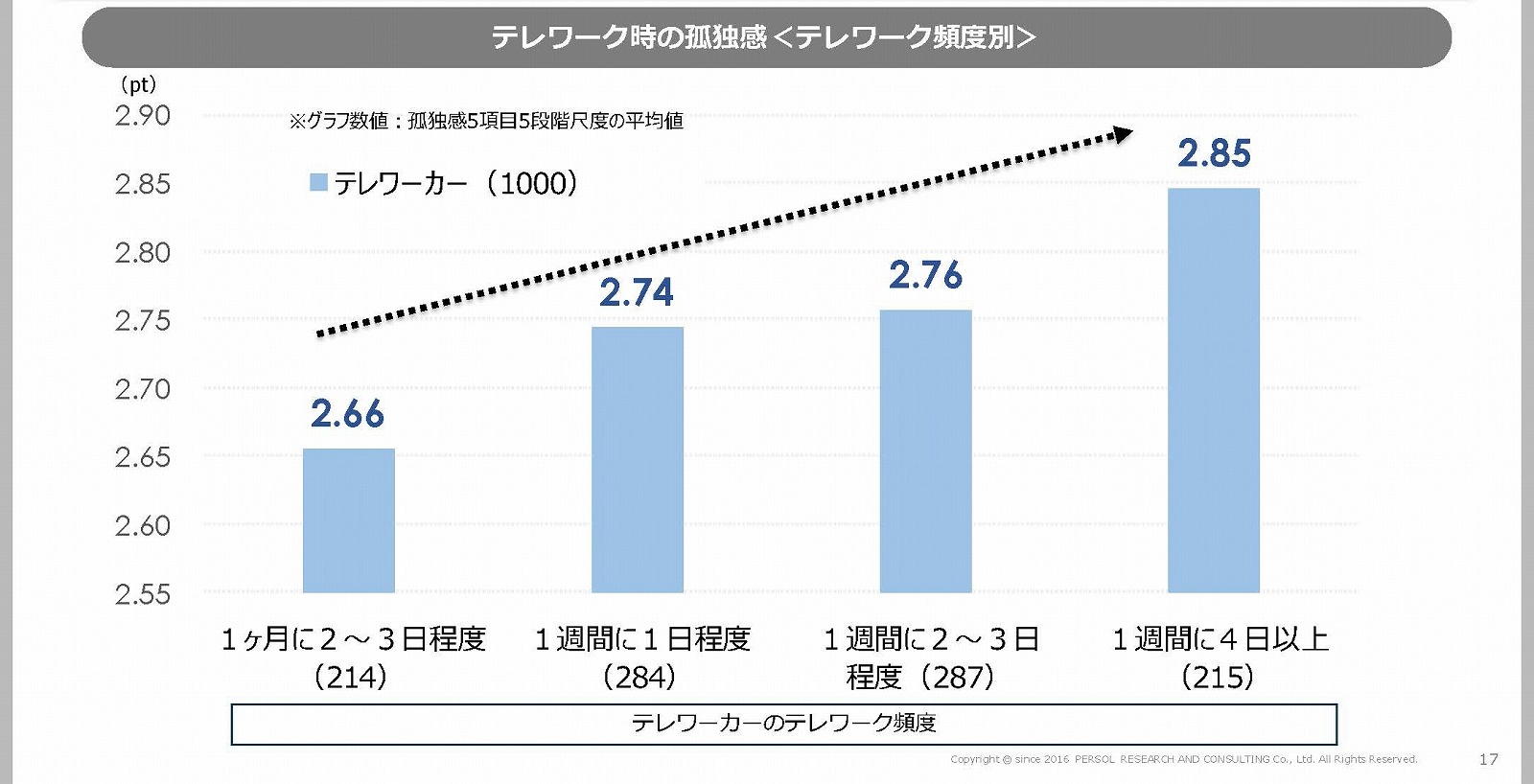

パーソル総合研究所の調査によると、テレワーカーで「孤立していると思う」と回答した人は28.8%、テレワークの頻度が高いほど孤独感は高くなるという結果が出た。

テレワークでは孤独感を感じがちだが、チームシェアリングの体制をとることで、他のメンバーがいるという安心感を得つつ、自分の能力を最大化して働く楽しさを実感することができると私は考えている。 デメリット(1):業務の可視化をしないと、生産性低下を招く

基本的にはメリットが多いワークシェアリングだが、デメリットもある。それは「引き継ぎがしっかり行われないと余計な時間が増え、結果的に生産性の低下を招く」ということだ。そのため、どんな業務がどのように行われているかを誰が見ても分かるように可視化しておくことが非常に大切である。

マニュアル作成などは手間に感じるかもしれないが、内容を整理することで自分自身の業務理解も深まるだけでなく、改善点なども見つかる。業務の可視化はワークシェアリングをする上ではとても大事な点なので実施することをおすすめする。

ただし、高度な機密情報を取り扱っているため業務の分散が難しいなどの場合も考えられる。その場合は、システムを導入するなどして、その業務自体の効率化を図るなど別の視点で考え、社員の負担を減らすと良いだろう。

デメリット(2):業務のシェアのみ行うと、給与ダウンにつながるリスクがある

ワークシェアリングは「これまで一人で担当していた仕事を複数人で分けることによって、一人にかかる負担を減らそう」というものなので、社員の中には業務量が減ると給与ダウンにつながるリスクがあると不安に思う人も多いだろう。

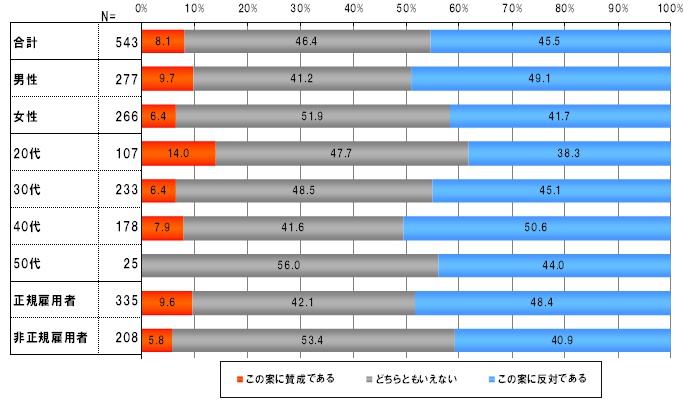

ネットエイジアの調査では、「給料が現在の60%になる代わりに、労働時間が現在の60%になるという案についてどう思うか」と聞くと、「賛成」はわずか8.1%、「どちらとも言えない」は46.4%、「反対」は45.5%だった。

企業としてはワークシェアリング導入の際に社員の副業・兼業を推進したり、既存の業務量は変えず、シェアする業務を増やすことで給与維持を図るなど不安を払拭することも大切だ。

とはいえ、長時間労働など企業としての課題がある場合は、業務内容を見直したり、適正な給与制度をつくるという点でもワークシェアリングをすべきだと私は考えている。

また、会社の経営状況によっては、給与削減が社員にとって必ずしもマイナスばかりではない例もある。

2000年ごろから半導体業界が不況に見舞われ、その煽りを受け売上が激減したトーワは、ワークシェアリングを実施し、従業員の稼働日を週4日にすることで雇用の維持を図った。従業員の給与は下がったが、「雇用が維持されて助かった」という人もいたようだ。また、企業側も、景気が回復した際の受注増に備えて、人員を確保できるメリットがあると語っている。

ワークシェアリングは導入時の会社の経営状況、社員の勤務状況などを見て段階的に導入する方が良いだろう。

ワークシェアリングに必要な「6つの労務整備」

ワークシェアリングの体制を導入する上で、いくつか整えておくべき労務環境がある。このベースを整えることで、安定した組織づくりへつながる。(1)情報を常に可視化・蓄積

他のメンバーがすぐにフォローできるように、常に情報を一元管理しておくことが大切である。

(2)ツール整備

下記2つは導入することをおすすめしている。

- ・気軽にテキストコミュニケーションができるチャットツール

- ・オンライン会議や面談のためのビデオコミュニケーションツール

(3)働く環境の整備

テレワークでは自宅で仕事が問題なくできるように、インターネット環境を整えたり、整った姿勢で仕事ができるような机と椅子を用意したり、安定して働ける環境を確保することがポイントだ。

(4)セキュリティ強化

業務の可視化はしつつ、権限レベルは役割に応じて設定し、情報セキュリティ体制は強化しよう。特に、カフェなどの公共の場で仕事をする時は、オープンWi-Fiは使わないことや情報漏えいに気を付けることなど、細心の注意を払う必要がある。社員への教育も兼ねてこの点は周知すると良いだろう。

(5)スケジュール共有

テレワークの場合、「今何をしているか」が分からない。スケジュールをお互いに共有し、業務状況などをシェアしよう。この時に、「副業」や「仕事以外のプライベート」も尊重する関係性を築くことも大切だ。当社では、「美容院」「友人とランチ」などというプライベートもカレンダーに記載している。

(6)無駄な会議削減

ワークシェアリングを導入すると業務の可視化ができるので、「状況を共有するため」の会議などは不要な会議になる。これを機に本当に必要な会議か精査できるだろう。

【次ページ】ワークシェアリングで必ず明確化すべき「3つのこと」

ワークスタイル・在宅勤務のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR