- 会員限定

- 2012/12/20 掲載

国内IT企業を萎縮させる司法の判断 Googleの「Playミュージック」は上陸できる?

検索サービスと同じく、日本のITは世界に取り残されるのか?

東京大学 法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業。

2002年からIT関連フリーランスとして、SBクリエイティブ社の雑誌への寄稿、書籍の全編執筆などの執筆活動や、各種ウェブサービスの開発等を行う。司法試験合格後は弁護士として、ITとビジネスに強いコスモポリタン法律事務所(東京・音羽)に所属。自らも、複数のIT企業の顧問弁護士などとして、新興企業支援や知的財産権管理、資金調達などを含む、各種の企業法務に携わっている。

個人サイト:http://tokikawase.info/

Twitter:http://twitter.com/tokikawase

また世界に取り残されるのだろうか?

Googleの「Playミュージック」とは、詳しくは後述するが、簡単に言えばストレージ型の音楽サービスだ。アメリカやヨーロッパでは既にサービスが始まっているが、いまだ日本には上陸していない。いわゆる「まねきTV事件」や「MYUTA事件」のあった日本では、著作権法上のリスクがあるからだろう。「ストレージ型サービスは日本では違法だ」といった声も聞かれる。しかし、実は、「違法とも断言できない」というのが正しい。そして、「断言できないからこそ問題だ」という側面もある。「Playミュージック」は日本に上陸できるのだろうか。また、「Playミュージック」のようなサービスについて、日本の著作権法はどのような判断を行っているのだろうか。これらの点について、アメリカとの比較も交えながら検討する。

これは、単に「アメリカの1企業の1サービスが国内で始まるか否か」というだけの問題ではない。かつて検索エンジンでもそうであったように、日本のインターネット関連企業は、ストレージ型サービスにおいて、また、世界に取り残されてしまうかもしれないのだ。

「Playミュージック」とはどのようなサービスか

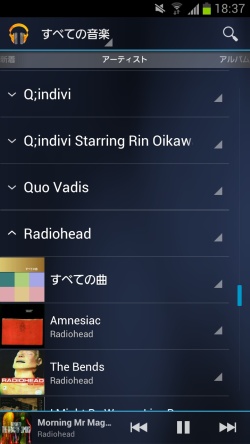

ユーザーからすると、「自分が購入するなどした音楽を、Googleのストレージを中継して再生させる」ということになる。購入した音楽を直接スマートフォンにコピーして聴いてもストレージ経由で聴いても、特に変わりはない……とも思えるが、後述通り、日本の著作権法は、両者を区別するかもしれない。

著作権法は「公衆送信」を禁止する

「著作権法は不正コピーを禁止している」といったイメージを持っている人も多いはずだが、著作権法が禁止するのは、「不正コピー(複製)」だけではない。例えば、Webサーバーに映画や音楽などのファイルを置いて公開することも、著作権法の禁止する行為だ。上記のような行為は、「公衆送信」行為と呼ばれる。「公衆に対して送信する」から「公衆送信」だ。自宅にサーバーマシンを置いてファイルを公開すると、自分は、不特定の相手、つまり「公衆」に対して当該ファイルを送信していることになる。他人が著作権を持っているファイルを公開すれば、著作権侵害だ。

また、実際に送信を行う「公衆送信」の前段階として、公衆送信が可能な状態にする「送信可能化」も著作権法上違法なのだが、本稿では簡便のため、「送信可能化」については割愛する。

ここまでは、比較的分かりやすい。問題は、ここからだ。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

国際法・国際標準化のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR