- 会員限定

- 2012/11/19 掲載

Kindle発売で盛り上がる電子書籍、独禁法違反で公取委が介入?

商品流通スキームで問題になる独禁法の規制とは

東京大学 法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業。

2002年からIT関連フリーランスとして、SBクリエイティブ社の雑誌への寄稿、書籍の全編執筆などの執筆活動や、各種ウェブサービスの開発等を行う。司法試験合格後は弁護士として、ITとビジネスに強いコスモポリタン法律事務所(東京・音羽)に所属。自らも、複数のIT企業の顧問弁護士などとして、新興企業支援や知的財産権管理、資金調達などを含む、各種の企業法務に携わっている。

個人サイト:http://tokikawase.info/

Twitter:http://twitter.com/tokikawase

電子書籍販売における二つのモデル

「ユーザーはAmazonで電子書籍を購入する」クリアな文章だ。小学生だって、その意味を理解することができるだろう。

しかし法的な視点から見ると、この文章は「クリア」とは言いがたい。差し当たり二点、分からないことがある。

一番目に、「電子書籍を」というが、ユーザーが購入するものは何なのだろうか。「電子書籍というデータ」なのだろうか、「それを読むためのライセンス」なのだろうか。……ただ、これは今回の本題ではない。後で少し出てくるが、「そういう問題もある」ということだけ、頭の片隅に置いておいてほしい。

二番目が今回の本題だ。「購入し」というのは、法律上は「売買契約」であり、売買は、日常的意味でもそうであるように、売主と買主の間で行われる。「買主」は我々ユーザーだが、では、「売主」は誰なのだろうか。

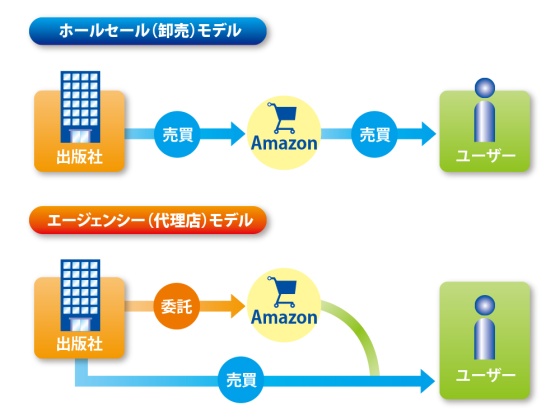

この問いに対する選択肢は2つある。

(1) ユーザーはAmazonから電子書籍を購入している。Amazonは出版社から電子書籍を購入し、ユーザーに販売している

(2) ユーザーは出版社から電子書籍を購入している。Amazonは、出版社とユーザー間の売買契約を手助けしている

(1)を「ホールセール(卸売)モデル」、(2)を「エージェンシー(代理店 )モデル」という。一般紙等でも使われ始めている用語なので、本稿では、以下この用語を利用する。

ホールセールモデルとエージェンシーモデルの違い

上記の問いに対して、「ホールセールモデルとエージェンシーモデルとで、何が違うのか?」と疑問に思った人もいるはずだ。その感覚は正しい。社会的事実として言えば、どちらのモデルであれ、ユーザーはAmazonサイト上で電子書籍を購入し、代金は一度Amazonの元に入り、Amazonが(その何十%かを)出版社に払うのだ。その社会的事実、それを作っているスキームを、どちらのモデルと構成するか、という問題である。ただ、モデルによって、大きく違いが出る点がある。「再販価格拘束の禁止」という、独禁法の規律が適用されるか否か、という点だ。

独禁法の「再販価格拘束の禁止」とは

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

セキュリティ総論のおすすめコンテンツ

セキュリティ総論の関連コンテンツ

PR

PR

PR