- 2017/04/06 掲載

ERPベンダーをガートナーが比較、SAP・オラクル・富士通の戦略から何がわかるのか

ERPが新たに選んだ2つの発展の方向性

これに対して「近代化」という観点から示された回答は、オンプレミスの巨大な統合スイートだった。あらゆる機能を「幕の内弁当」的に1つのパッケージでまかなうという発想だ。ところが、デジタルビジネスが台頭してきて機能が多様化・高度化するにつれ、巨大なERPスイートでもすべての機能要件をカバーしきれなくなってきた。またオンプレミスである以上、導入や運用にも莫大な費用がかかり、時間や工数も増加していく。

統合スイートの進化の限界を超えるために、ERPが新たに選んだ発展の方向が2つある。1つは「緩やかに連携したクラウドソリューション(ハイブリッド)」であり、もう1つは「コアのERPは残して周辺を緩やかに連携したクラウドソリューション」だ。システム構成としては、従来のベストオブブリードと巨大スイートの“いいとこ取り”であり、これこそが昨今「ポストモダンERP」というキーワードで呼ばれているものにあたる。

ポストモダンERPとはいったい何か?

ここからは3つの論点を順番に追いながら、ポストモダンERPについて説明していきたい。まず1つ目に、そもそもポストモダンERPとは何で、なぜ今重要とされているのかを考えていこう。ERP(エンタプライズ・リソース・プランニング)を一言で言うと、「会計、人事、販売、生産などの広範なエンド・ツー・エンドの業務プロセスをカバーし、プロセス/データ・モデルを共有するビジネス・アプリケーションの統合スイート製品」になる。

要するに、企業の基幹業務に必要な複数の機能を“大福帳”的に統合した、ソフトウェアの集合体と表現してよい。かつてよく知られていたERPベンダーとしては、SAP、オラクル、PeopleSoft(オラクル傘下)、JD Edwards(オラクル傘下)、Baan(現Infor LN)などが挙げられる。だが、こうしたERPの概念は、すでに過去のものになっているという事実を知るべきだ。

では、ポストモダンERPとは何なのか。それは、ERP本来の機能統合のメリットを保ちながら、ビジネスの柔軟性、俊敏性をあわせ持つことで「適切なレベルの統合」を実現し、管理系(会計・人事)から実行系(販売・生産)にわたるビジネス機能を、トータルに自動化・連携するための「テクノロジー戦略」である。

このコンセプトのもとで、従来のERPスイートはいったん分解される。そして、スイートが持っていたさまざまな機能が、新たにクラウドサービスやビジネスプロセスアウトソーサーによって提供されることで、より疎結合で連携的なERP環境へと進化を遂げる。つまりERPの歴史から見れば、「巨大化→再分散→疎結合」という進化の過程を経てたどり着いた最新のあり方こそが「ポストモダンERP」なのだ。

この先の予測では、長期的にはクラウドが優勢になると考えられる。ガートナーによるERP機能のクラウド移行状況に関する調査では、人事系/調達系はすでにクラウド化が進んでおり、2010年から2020年までのスパンで見ると、ほぼクラウド化が完了する見通しだ。一方でコア財務管理や販売・生産、企業設備管理は、この先も当分オンプレミスが優勢とみられている。

日本企業におけるERPの導入形態の現状と計画

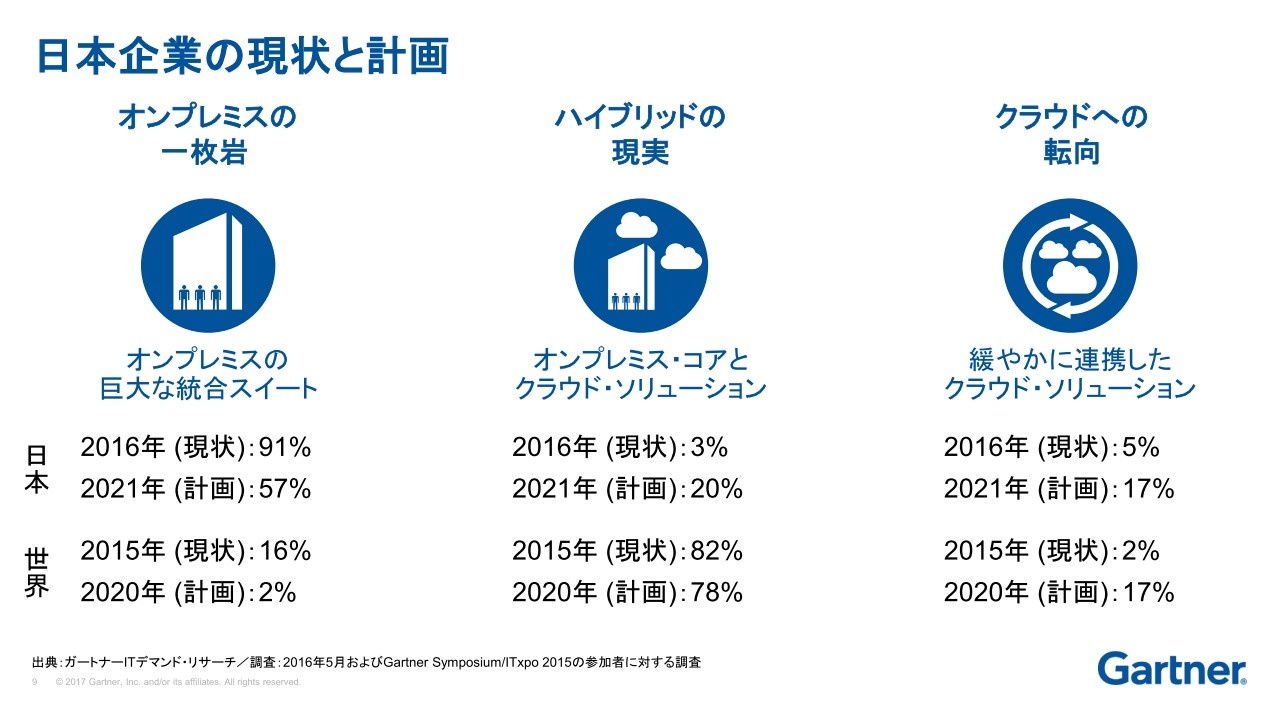

大勢としては、この先ポストモダンERPへの移行は確実に進んでいく。では実際に、どうやってポストモダンERPを実現し、活用していけばよいのだろうか。日本企業におけるERPの導入形態を見ると、現在のところ圧倒的にオンプレミスで運用される巨大な統合スイートが、全体の91%と主流を占めている。

ところが「オンプレミスコアと周辺のクラウドソリューションによって構成されるハイブリッド」となると、世界では82%が移行済みなのに対して日本はわずか3%にすぎない。完全にクラウド化している層は、日本も世界もまだ数%だ。

だが、いずれにしても現状を見る限り、日本は依然として旧世代の巨大な統合ERPを使い続けている企業が圧倒的で、ポストモダンERPへの移行はほとんど進んでいないことが明らかだ。

では、ポストモダンERPに進化していく上で、どのようなコンセプトや考え方、アプローチが必要になってくるのか。もちろんやみくもにすべてを移行しても、うまくいくはずはない。ここは戦略的な思考モデルが必要になってくる。

そこで重要になるのが「ペースレイヤ」と「バイモーダル」の概念だ。「モード1」は従来のアプローチであり、「モード2」は実験的なアプローチだ。この2つのモードを3層のレイヤと適切に組み合わせることで、最小限の投資や労力でコストパフォーマンスに優れたポストモダンERPが実現できるようになる。

モード1では、これまでのように記録システム=経理、財務などの計数処理を厚くし、競合他社との差別化のためのシステムや、実験的なチャレンジなどには少しずつ投資していく。堅実で無難なパターンである。 反対にモード2では、計数処理などは適切なクラウドサービスに移行して省力化・省コスト化してしまい、将来の成長につながる新しい試みに手厚い投資をするといった例が考えられる。こうした対照的なアプローチを比較しながら、自社の成長戦略に照らし合わせて最適のパターンを探っていくことが、効果的なポストモダンERP実現への具体的なアプローチになるのだ。

SAP、オラクルなど主要EPRベンダーの戦略を比較する

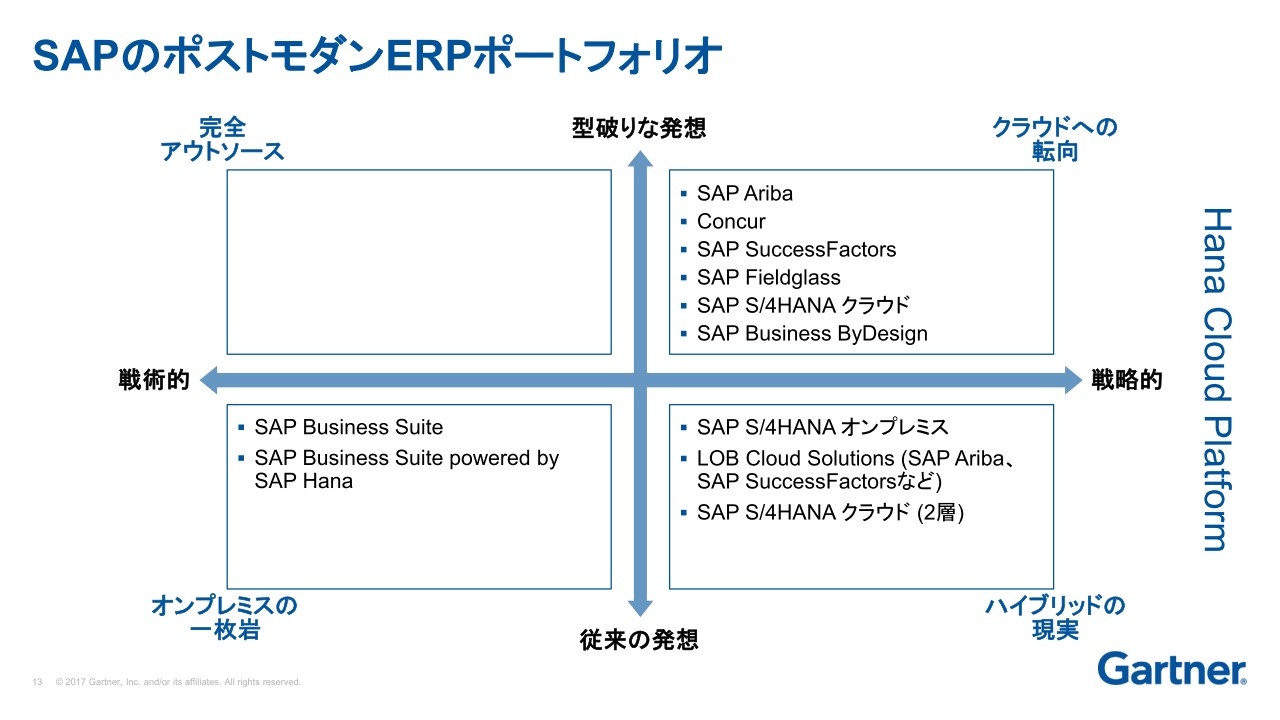

2つ目の論点としては、主要ERPベンダーの戦略が現在どのように変わってきているかを検討していきたい。まずERPの代名詞ともいえるSAPだ。同社のポストモダンERP戦略は、まさに前章で紹介した「ペースレイヤ」と「バイモーダル」そのものと言ってよい。発想の革新性の度合いと戦略/戦術レベルをかけ合わせて、それぞれの機能の座標を決定し、それらに対してソリューションをマッピングしてゆく、ロジカルで整然としたポートフォリオ構成になっている。

このSAPの進化のロードマップは、よほどの理由がなければハイブリッド、そして完全なクラウドサービス化に向かって進化していく。だがこれは、既存のSAPユーザーにとっては、ある意味恐ろしい未来図だ。これが現実になれば、既存ユーザーにとっては、今後のERP戦略の大きな変革を迫られることが確実だからだ。

ERPのもう一方の雄、オラクルはどうだろうか。SAPとの大きな違いは、同社のクラウドサービスであるOracle Cloudを基盤として、DaaS、SaaS、PaaS、IaaSまでフルスタックで提供している点にある。つまり、垂直統合的にクラウドソリューションの全レイヤを取りに行くという戦略なのである。

もう1つの特徴は、既存のユーザーをこの先も継続的に保守・サポートしていくと明言している点だ。Oracle E-Business SuiteやPeopleSoft Applicationsは永続サポートが保証されている。この結果、ユーザーは既存のERP資産を使い続けながら、新しいクラウドベースのERPを導入するといった幅の広い選択が可能になっている。

ここまででわかるように、SAPとOracleは、いわゆる「二大ERP」と称されつつも、戦略面やポートフォリオで大きく違っていることがわかる。ユーザーとして、これからのポストモダンERPを考えていく上では、こうしたベンダーの性格や違いも十分に考慮していく必要がある。

国内のERP製品はどうだろうか。富士通では、5000億円超はSAP ERPとOracle EBSを掲げており、1000億円~5000億円のレンジでは、FUJITSU Enterprise Application GLOVIA SUMMITとFUJITSU Enterprise Application GLOVIA G2を提供している。

さらに2016年11月から新しい統合業務ソリューション「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ」を提供している。これは年商1,000~100億円規模の中規模ユーザーを対象に、オンプレミスとクラウドを最適化し、ハイブリッドでの環境構築を実現できるとうたっているERP製品である。

ユーザーの既存のオンプレミスシステムを活かしながら、今後の機能強化はクラウドによる新しいサービスや、外部サービスとの連携で実現していくという、日本企業の現状に合わせたコンセプトが特徴だ。

自社でポストモダンERPに到達する3つの現実解

最後に、3つ目の論点である、「日本企業における現実解とは?」を考えていこう。この先日本企業はポストモダンERPの流れに対して、どのように対応し、自社の情報活用戦略に活かしていけばよいのだろうか。「現実解」として3つのパターンを紹介したい。現実解1:段階的に進む

「石橋をたたいて渡る」アプローチであり、このパターンには保守的な業界や企業が多い。ベストオブブリードからオンプレミスの統合スイート、ハイブリッド、そしてクラウドへとERPの進化の歴史に沿ってステップアップしていく進み方である。既存のシステムを更新・統合する必要があり、なおかつ緩やかにクラウドの戦略的活用進めたいユーザーに適している。

実践にあたっての留意点は、オンプレミスの統合スイート段階では「現行製品の保守期限とロードマップを確認する」、「カスタマイズやライセンスなど既存資産の棚卸しを行う」などが必要であり、こうした合理化をベースにバージョンアップしないと、コストが高止まりになる可能性がある。

次のハイブリッドの段階では、ハイブリッド統合の経験をできるだけ積むこと。また、近年ベンダーがさまざまな製品の買収を進めているので、システムを統合した結果、製品ポートフォリオの重複が起こらないか気をつける必要がある。

現実解2:近道を行く

ベストオブブリードの段階から、ハイブリッドまたはクラウドへ一気にジャンプするというパターンであり、もっとも近道だが同時に難易度は高い。

この手法が使えるのは、経営体制や方針などが大きく変わるタイミングだ。いまだにベストオブブリードのシステムを抱えているユーザーというのは、何かこみ入った事情があってステップアップできずにいることが多い。だからこそ、会社が大きく変わるタイミングにあわせてシステムも刷新するのが上手なやり方だ。

実行にあたっては、非現実的な目標や実行計画を立てないことが重要となる。経営体制が変わらない、現場のユーザーも既存のシステムを支持している状態で、情報システム部門が独走しても良い結果は生まれない。また、リスクの高いパターンであるだけに、先行事例をできるだけ多く探して、成功のポイントや失敗の原因などを具体的に知ることも大切だ。

現実解3:戦略的に方向転換する

「クラウドファースト」の移行パターン。すでに統合スイートによる近代化が完了して、旧製品の償却も済んでいる段階から、一気にクラウドへの全面移行を行う。ドラスティックな変化を伴うだけに、企業として新しいソリューションに対する前向きな考え方やリスクテイクをいとわない革新的な風土があること。またIT要員が少なくコストの制約が厳しい中堅・中小企業など、クラウドのメリットを享受しやすい企業に向いている。

クラウドソリューションの選択に当たっては、要件への適合性が高いクラウドERPを選定すること。また既存ERPのカスタマイズ部分を精査して、クラウド移行後にその要件が満たせるかを確認すること。プロトタイプやPOCの実施で、できるだけリスクを回避することなどが挙げられる。またベンダーの早期採用企業向けプログラムを活用して、最新の情報収集や製品開発チームとの連携を深めるのも、良いアプローチだ。

ポストモダンERPへの移行・進化を成功に導く短・中・長期のスコープ

最後に、ポストモダンERPへの移行・進化を成功に導くための、ITリーダーの行動計画に必要なポイントを、以下の3つのスコープで紹介したい。これらを移行・導入プロジェクトの各ステップで適切に実践していくことで、自社のビジネス戦略によりふさわしいポストモダンERPを実現し、次の時代に受けた継続的な成長や革新的なビジネスモデルの創出を実現されることを願っている。

短期:プロジェクト開始にあたって、ただちに実行すべきポイント

- ERPに持たせる機能を、この記事の第3章で紹介した「ペースレイヤ(記録、差別化、革新)」で分類する。

- その際に、差別化と革新の2つのレイヤは、専門クラウド・アプリケーション、専門パッケージ、手組み、そしてオンプレスERPへの必要最低限のカスタマイズで対応する。

- 「従来の発想か、型破りな発想か」「戦術的か、戦略的か」といった検討軸に沿って、現在、5年後、10年後それぞれの「自社におけるポストモダンERPのあるべき姿」と、最終的にクラウドに至るまでの「道のり」を描いてみる。

中期:プロジェクト開始から90日以内に実行すべきポイント

- アナリティクス/インメモリ、モバイル、ソーシャル等を活用し、自社のビジネス・プロセスの改善余地を検討し、短期に効果が見込める部分から適用していく。

- プロジェクト開始時に描いた「道のり」と、ベンダーの戦略/ロードマップを定期的に照らし合わせ、評価する。

長期:1年以内に実行すべき事項

- ポストモダンERPの実現にあわせてビジネス・プロセスを再考・再設計し、デジタルビジネスに向けた自社のビジネス変革に貢献する具体策を、継続的に実践してゆく。

※本記事は、「ガートナー エンタプライズ・アプリケーション戦略 & アプリケーション・アーキテクチャ サミット 2017」の講演内容をもとにビジネス+IT編集部が再構成したものです。

ERP・基幹システムのおすすめコンテンツ

ERP・基幹システムの関連コンテンツ

PR

PR

PR