- 会員限定

- 2013/10/21 掲載

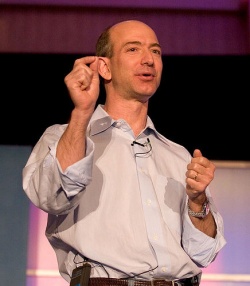

アマゾンのジェフ・ベゾスが実行するトヨタ式改善「顧客は常に正しい」

連載:トヨタに学ぶビジネス「改善」の極意

1937年宮城県生まれ。トヨタ自動車工業に入社後、生産、原価、購買、業務の各部門で、大野耐一氏のもと「トヨタ生産方式」の実践、改善、普及に努める。その後、農業機械メーカーや住宅メーカー、建設会社、電機関連などでもトヨタ式の導入と実践にあたった。91年韓国大字自動車特別顧問。92年カルマン株式会社設立。現在同社社長。中国西安交通大学客員教授。

著書に『「トヨタ流」自分を伸ばす仕事術』『トヨタ流「改善力」の鍛え方』(以上、成美文庫)、『なぜトヨタは人を育てるのがうまいのか』 『トヨタの上司は現場で何を伝えているのか』『トヨタの社員は机で仕事をしない』『なぜトヨタは逆風を乗り越えられるのか』(以上、PHP新書)、『トヨタ式「改善」の進め方』『トヨタ式「スピード問題解決」』 『「価格半減」のモノづくり術』(以上、PHPビジネス新書)、『トヨタ流最強社員の仕事術』(PHP文庫)、『先進企業の「原価力」』(PHPエディターズ・グループ)、『トヨタ式ならこう解決する!』(東洋経済新報社)、『トヨタ流「視える化」成功ノート』(大和出版)、『トヨタ式改善力』(ダイヤモンド社)などがある。

自分たちのサービスや仕組みを顧客に合わせる

アマゾンが正式にスタートした初日から、創業者でCEOのジェフ・ベゾスは「顧客は常に正しい」として、顧客の要望には可能な限り応えようとした。返品の期間を15日以内から30日に延長したように、顧客に合わせてもらうのではなく、自分たちのサービスや仕組みを顧客に合わせていった。アマゾンからの箱が開けにくいという老婦人からの要望を受けて、箱の設計を変更したこともある。

こうした変更には手間もコストもかかる。社内のあれこれを変える必要もある。しかし、ベゾスは「顧客は常に正しい」を貫くことで、改善を繰り返した。すべては顧客の信頼を勝ち取るためだった。

企業が改善を行う際、往々にして間違えるのは「誰のための改善か」「何のための改善か」という視点を忘れ、改善したつもりが「改善ごっこ」になってしまうことだ。

やがて一つの改善が行われた。待合室に新聞や雑誌をたくさん用意して、お茶やコーヒーも自由に飲めるようにした。さらにマッサージチェアも何台か購入して、待っている間に無料でマッサージを受けられるようにした。評判は良かった。これまで何もすることがなく、ただ黙って座っているか、顔見知りと話すくらいしかなかったものが、マッサージを受けながらお茶を飲めるようになったのだから患者、特に年配の患者にはとても好評だった。

しかし、この改善に院長は大いに不満だった。たしかに患者の評判は悪くないが、長い待ち時間を前提にした改善は本当の改善ではないと感じていた。患者にとって本当に必要なのは長い待ち時間を快適に過ごすことではなく、できるだけ短い待ち時間でしっかりとした診察を受けることができることだ。

【次ページ】「変えていいものと変えてはいけないもの」をしっかりと見極める

営業戦略のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR