- 会員限定

- 2015/07/07 掲載

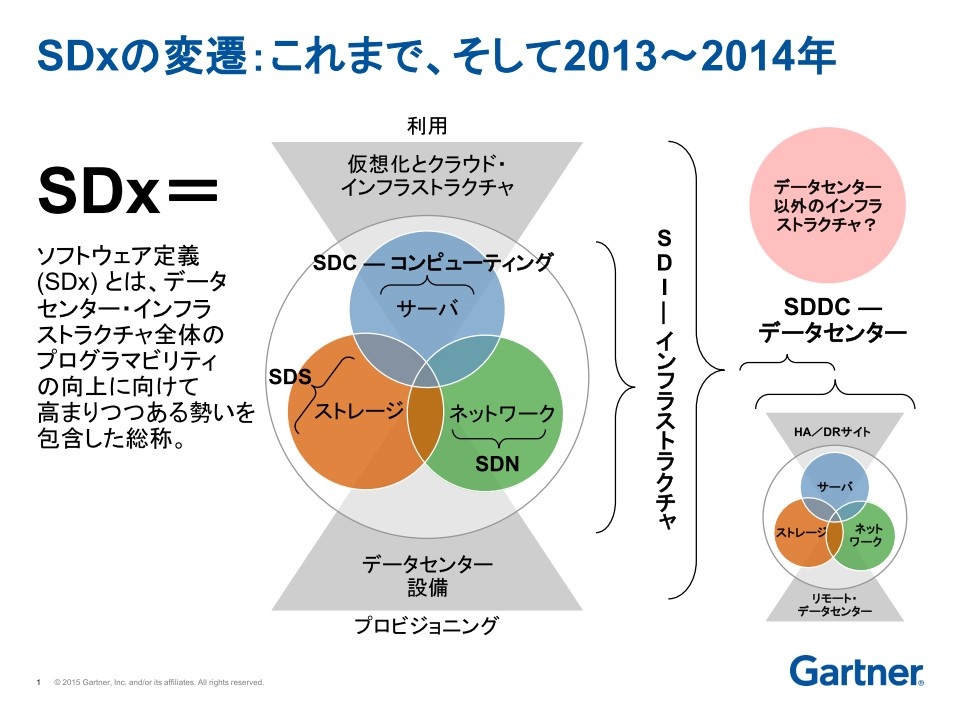

ソフトウェア定義(SDx)とは何なのか? IBMやシスコ、HPなどの評価は? ガートナー

レッド オウル

編集&ライティング

1964年兵庫県生まれ。1989年早稲田大学理工学部卒業。89年4月、リクルートに入社。『月刊パッケージソフト』誌の広告制作ディレクター、FAX一斉同報サービス『FNX』の制作ディレクターを経て、94年7月、株式会社タスク・システムプロモーションに入社。広告制作ディレクター、Webコンテンツの企画・編集および原稿執筆などを担当。02年9月、株式会社ナッツコミュニケーションに入社、04年6月に取締役となり、主にWebコンテンツの企画・編集および原稿執筆を担当、企業広報誌や事例パンフレット等の制作ディレクションにも携わる。08年9月、個人事業主として独立(屋号:レッドオウル)、経営&IT分野を中心としたコンテンツの企画・編集・原稿執筆活動を開始し、現在に至る。

ブログ:http://ameblo.jp/westcrown/

Twitter:http://twitter.com/redowlnishiyama

SDxの基盤となる仮想化が、他のインフラに影響を与えない環境変更を可能にする

リサーチ部門

バイスプレジデント

レイ・パケット氏

「SDxでは、仮想化された環境の中で、サーバ/ストレージ/ネットワークがリソースをワークロードに対して提供し、ワークロードがその機能を消費する形になる。またAPIをハードウェア側に用意するという話はよく耳にするが、SDxではハイパバイザーやOSなどソフトウェア側でAPIが呼び出されている。APIがRESTfulになっており、特にソフトウェアコンポーネントの中の仮想化レイヤーを介してAPIを呼び出している」

またパケット氏は、SDxの中で中心的な役割を果たすのが仮想化だと指摘。「この抽象化レイヤーがあることで、何か変更が発生した際にも、他のインフラストラクチャレイヤーにインパクトを与えることなく、変更を加えることが可能となる」と強調する。

「特にIT部門にとって大きなメリットとなるのが、仮想化によってワークロードを移動させることができるようになること。これによってHA(High Availability:高可用性)を担保できるし、災害復旧も容易になる。単に物理的なリソースを集約するだけでなく、アジリティ(=俊敏性)が増すため、自動化を図ることが可能になる」

SDxが価格のコントロールを可能にし、ITコストの低減を実現する

「両者の乖離が縮まってきているということは即ち、仮想化環境を管理する能力が自動化できているということだ。自動化が促進されることでサービスの品質は向上し、運用コストも低減できる。計画外停止の少なくとも40%は、オペレータのエラーによって発生しているという調査結果もあるが、自動化によってこの要因を排除することができる」

このサーバ仮想化を考える時、1社のベンダーにするのか、あるいは2社にするのかという質問が数多く投げ掛けられるという。

【次ページ】SDNは一番古いが、成熟度は一番遅い。SDSは後追いだが、一番速く成熟

SDN・SD-WANのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR