- 会員限定

- 2015/11/05 掲載

2000万DL突破!最強フリマアプリのメルカリに聞く、デジタルマーケティング戦略

従業員の半数以上がカスタマーサポート、商圏は月間で数十億円規模

──メルカリの事業とこれまでの経緯を簡単に教えてください。榎阪氏:会社の設立が2013年2月で、約半年後の7月にスマートフォン用フリマアプリ「メルカリ」のサービスを開始しました。現在国内には東京と仙台、米国にはサンフランシスコにオフィスがあります。2015年10月時点の従業員数は日米併せて約190名で、そのうち半数以上がカスタマーサポートに従事しています。

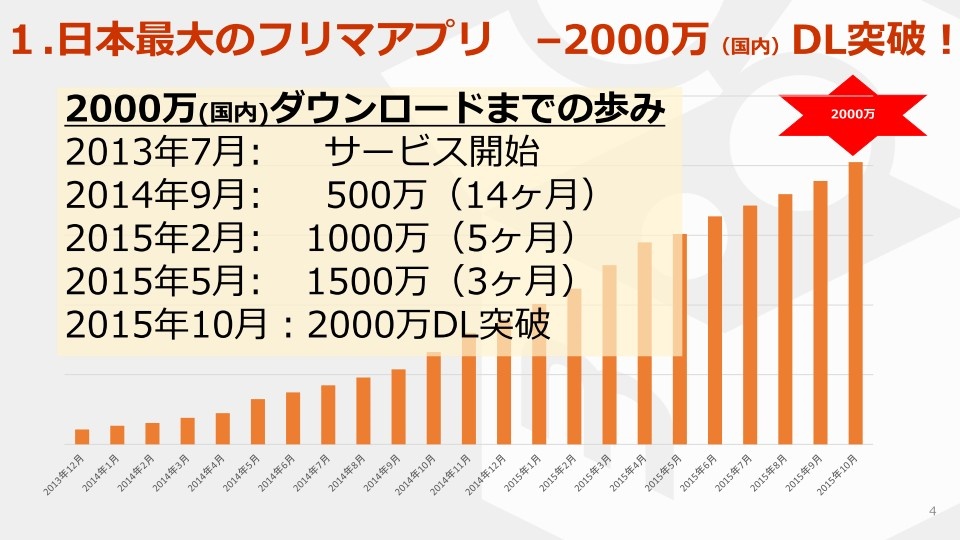

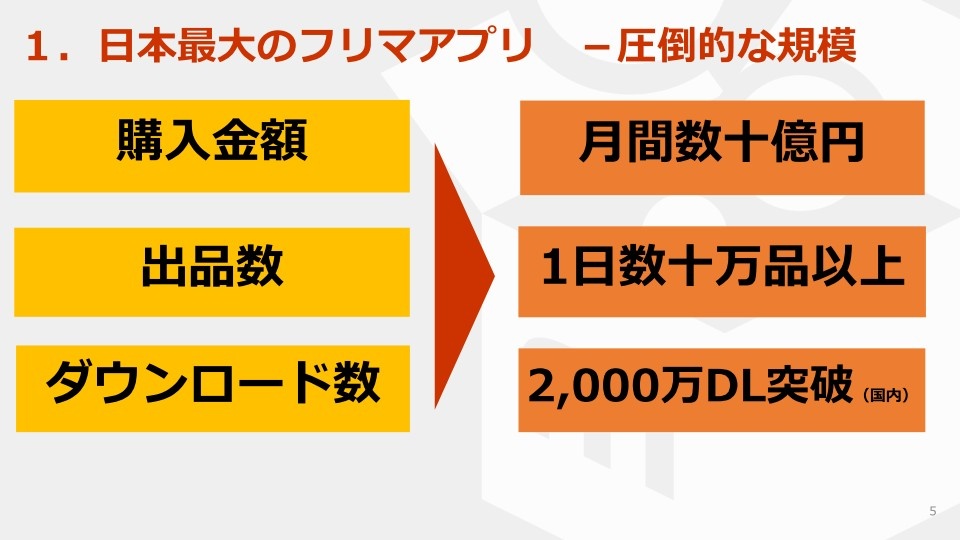

「メルカリ」のサービスを端的に言えば、消費者同士の商取引をつなぐC2Cのプラットフォームで、我々は取引金額の10%を成約時にのみ手数料として出品者よりいただいています。国内では2015年10月の時点で2000万ダウンロードを突破し、現在は1日数十万点以上が出品され、取引金額は月間数十億円規模に達しています。

──2年強で2000万ダウンロードという驚異的なスピードでユーザーを獲得することができた理由を、どのようにお考えですか。

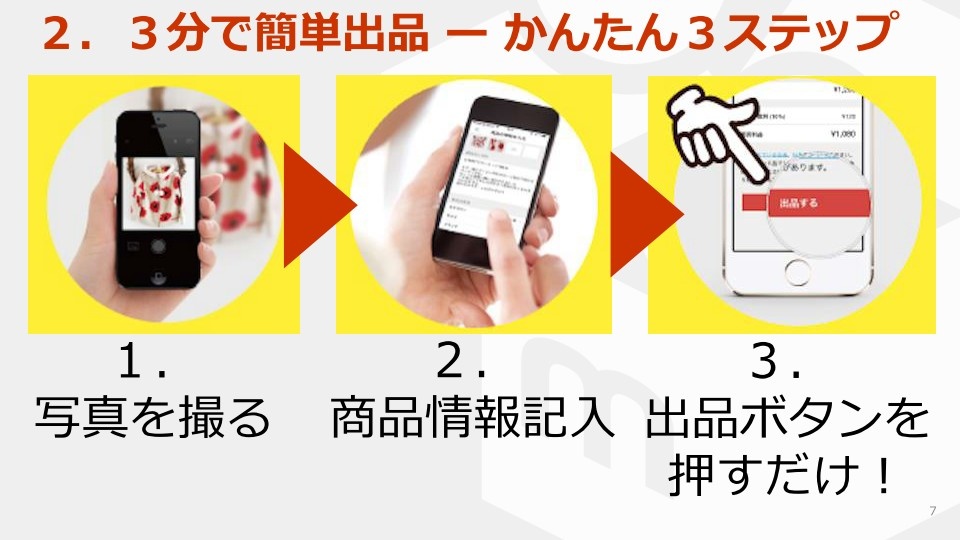

榎阪氏:理由は大きく3つあります。まずは手軽さ。我々は「3分で簡単出品」と言っていますが、スマホのカメラで写真を撮って、商品情報を記入し、出品ボタンを押すだけで出品できます。購入が決まるとお金はいったんメルカリが預かり、商品発送を終えて、出品者と購入者がお互いに評価しあった後に出品者に支払われる仕組みなので、安心して取引いただけます。

また、出品した商品がすぐに売れるという点も手軽さの1つとして挙げられます。従来型のオークションサービスでは、出品してから3日とか1週間とかという期間を設定して、その間にだんだん値段が上がっていくという仕組みでした。出品者、購入者共にワクワク感が楽しいという面もあったと思いますが、取引成立までに時間がかかります。

一方でメルカリでは売れた商品のうち、約半数が出品されてから24時間以内に取引が成立しています。欲しいと思ったらすぐに買える、出品したらすぐに売れるというスピード感は利用者にとってインパクトがあったのではないでしょうか。

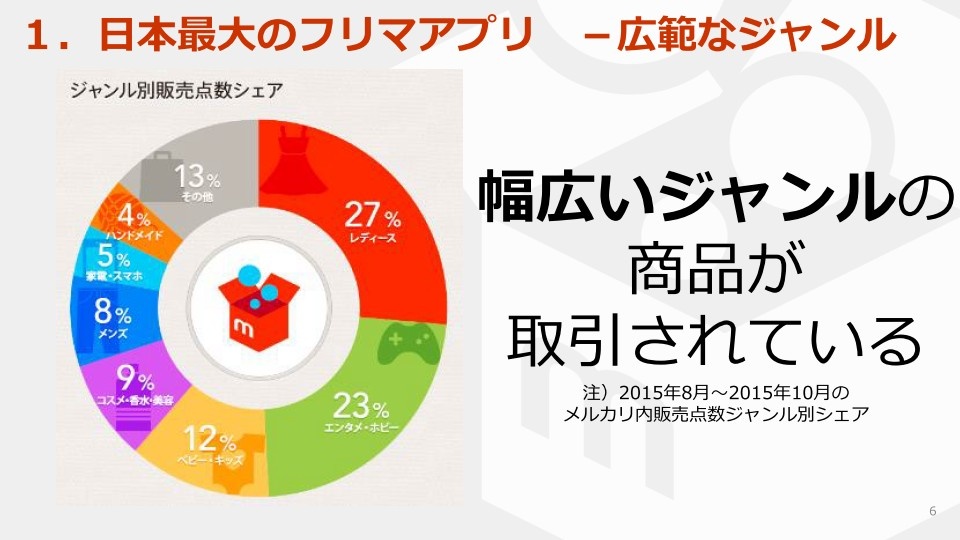

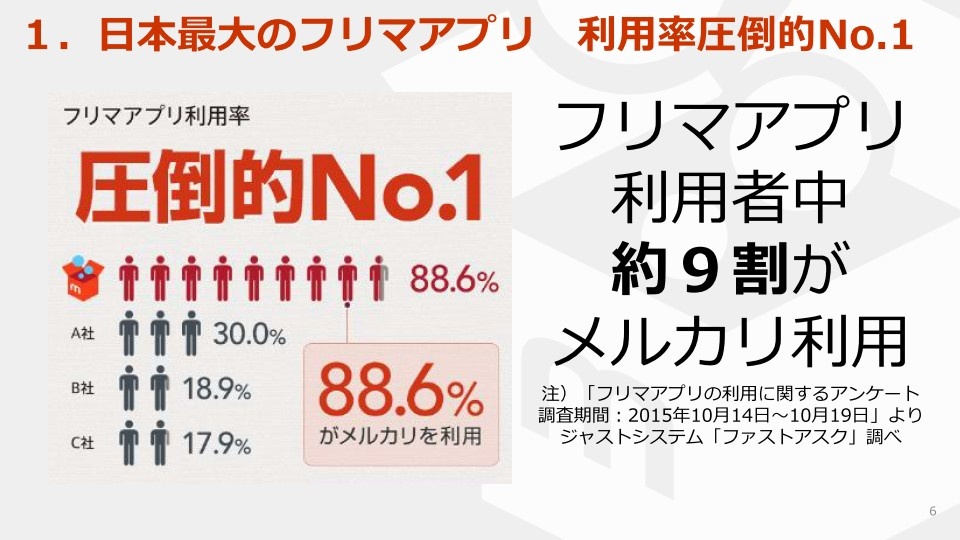

2つめは、商品のジャンルを絞らなかったことです。たとえば女性向けのフリマアプリや特定カテゴリに特化したフリマアプリなどは我々よりも早く登場していたのですが、現在のフリマアプリユーザー中のメルカリ利用率は圧倒的で、約9割の方々がメルカリを利用してくれています。

3つめは、サポート体制です。C2Cでは安心して取引できることが非常に重要です。お互いに顔が見えない中での取引になるので、利用に際してたとえば購入者の方には“お金を払ったのに物が届かない”とか“聞いていたものとまったく違う状態の品物が届いた”といったような不安や心配があると思います。そのため、前述したように、カスタマーサポートを担当する人員を数多く揃えていますし、お金のやり取りでも間に我々が入っています。

メディア選定よりもKPIの設定とその検証が重要

榎阪氏:当初からオンラインマーケティングには力を入れていて、色々試してきました。広告メディアとしてはFacebookやTwitter、最近ではInstagram、またリスティング広告など、色々と実施しています。その際には、まず小規模の予算を投下して小さく試し、大きな効果が期待できそうなら規模を広げていく、というスタンスを採っています。

──その中で、たとえばFacebook広告の位置付けや効果はいかがでしょうか。

榎阪氏:Facebookには色々な出稿の手法があり、1つの広告枠で5個までの画像とリンクを掲載できるカルーセル広告や、Lookalike Audience(類似オーディエンス:購入やアプリのインストールをしてくれたユーザーに似たオーディエンスにリーチする手法)など、メルカリもさまざまな手法を試しています。いずれもうまく使えばいい効率を見せてくれますね。

ただしメディアには波もあるので、どれか1つに絞ってということはありません。その時々で一番効果の期待できるものを見極めて採り入れていっています。

──実際に効果が得られるかどうかはやってみなければ分からない、トライ&エラーが必要だということでしょうか。

榎阪氏:確かにその通りですが、私はメディアの選択よりもむしろ、きちんとKPIを決めてマーケティングを展開することのほうが重要だと考えています。

たとえば我々は短期の指標と中長期の指標を組み合わせて考えています。短期指標とはCPI(Cost Per Install)などで、1つのダウンロードを獲得するコストをいくら以内と決めて、その枠の中で各メディアを試してみて、実際に設定したパフォーンマンスが獲得できたかを検証しています。

中長期のKPIではROAS(Return On Advertising Spend)という指標を重視しています。売上高÷広告費用×100(%)で算出されるもので、仮に広告費に1万円をかけた時、そのユーザーから1か月後、あるいは1年後にどんなリターン(=売上)が得られたのかをみています。

たとえCPIを非常に低く抑えられたメディアでも、1年後にはほとんどのユーザーが離脱してしまったというのでは意味がありません。そこでCPIで短期目標を追いつつも、半年後なり1年後なりのROASを見ることで、本当に効果のあったメディアがどれなのかをチェックしています。

ROASの測定に際しては、トラフィック計測ツールなどを利用して、流通経路(=メディア)ごとにユーザー個々のアクティビティを取得、継続的なトラッキングと効果測定を行っています。

【次ページ】テレビCMがユーザー数の大幅増に貢献

デジタルマーケティング総論のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR