- 会員限定

- 2025/09/19 掲載

CCUSとは何かをわかりやすく解説、デンソーやENEOSも仕掛ける脱炭素技術のスゴイ正体

東北大学大学院応用化学修了後、大手製造業で電子材料などの製造開発に従事。その後、地方公務員の化学技術職として、製造業者など多数の企業に対し、廃棄物処理など環境分野での施策を実施。ビジネス系webメディアや製造業者のwebサイトなどで主に取材・執筆を行う。新著に『ビジネス教養として知っておくべきカーボンニュートラル』(ソシム)がある。

関連記事:CCSを知りたい方はこちら

CCUSとは何か

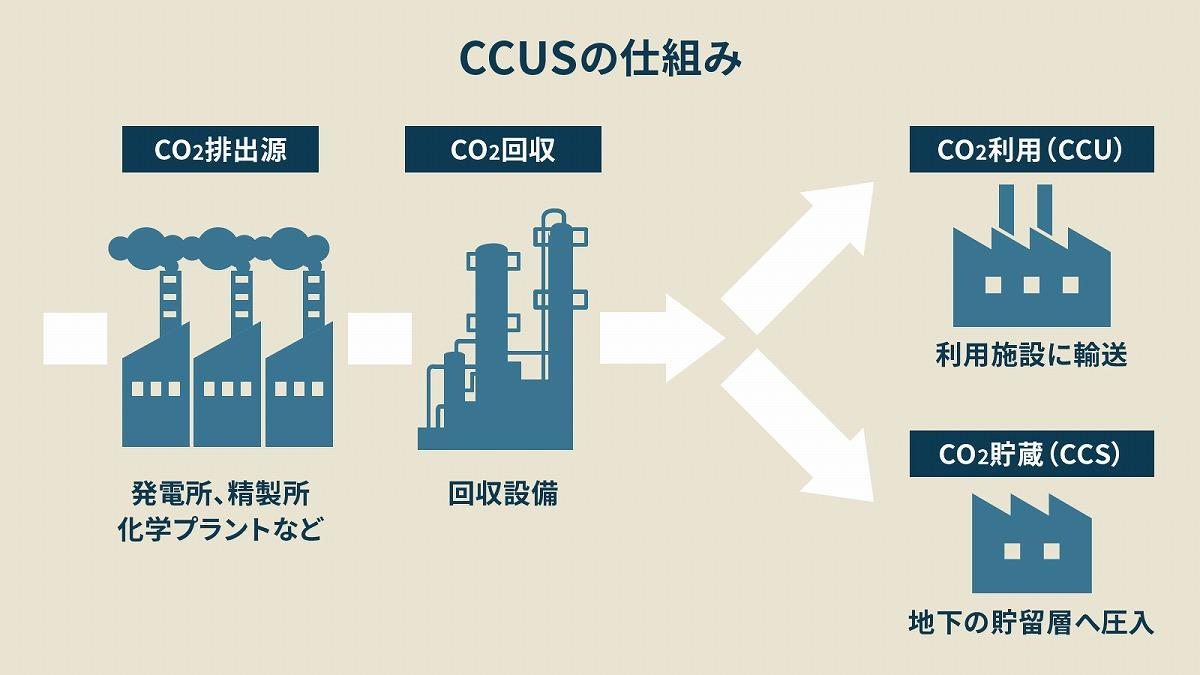

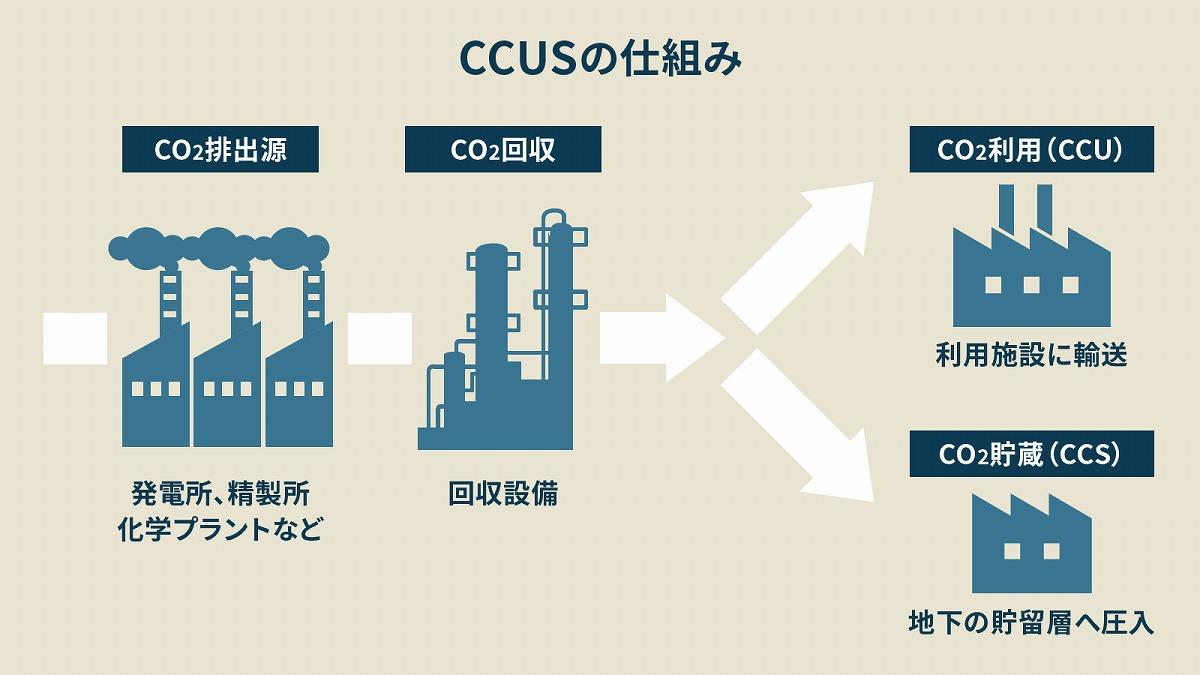

CCUSとは、発電所や工場などから排出される二酸化炭素(CO2)を回収し、有効利用する、あるいは地中に貯留する技術の総称をいう。中でも、CO2を有効利用する技術をCCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)、地中に貯留する技術をCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)と呼ぶ。現在、世界各国がカーボンニュートラルの実現に向けて、CO2排出量の削減に取り組んでいるが、どうしてもCO2の排出が避けられない産業分野がある。

たとえば、エネルギーの安定供給という観点から、火力発電をすぐに無くすのは現実的ではない。また、素材産業や石油精製産業などでは、電化や水素化による脱炭素化が難しいのが実情だ。

こうした分野ではCO2排出の抑制と併せて、最終的にはCCUSの導入が求められており、現在、国内外でその商用化に向けた動きが活発化している。

次節では、「分離回収」「輸送」「貯留」「有効利用」といった工程ごとに、その仕組みと課題への取り組みを紹介していく。

■ポイント

CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization or Storage)とは、CO2を分離回収し、有効利用または地中に貯留する技術の総称

CCUSの仕組みと課題

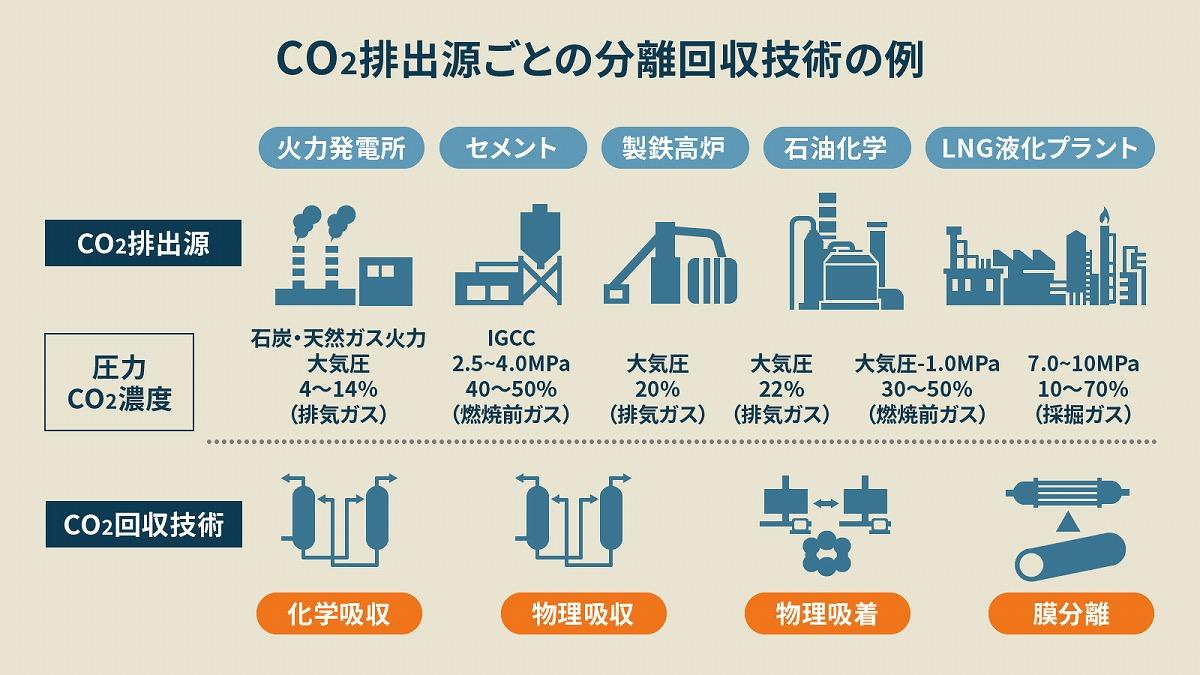

(1)分離回収分離回収は、発電所や工場などから排出される排ガスからCO2だけを取り出す工程であり、「アミン吸収法」と呼ばれる方法が主流となっている。

これはアミンというアルカリ性の液体に排ガスを通してCO2を吸収させた後、加熱によって分離・回収する仕組みであり、石炭火力発電所などで実用化されている。

公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)の試算では、現状の分離回収コストは1トンあたり4,000~6,000円程度とされる。政府は2030年までに2,000円台、2050年には1,000円以下まで引き下げる目標だ。

―課題に対する取り組み

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)はグリーンイノベーション基金を活用し、分離回収コストの削減に向けた技術開発を進めている。

現在進行中のプロジェクトでは、天然ガス火力や一般工場など、CO2濃度や圧力が低く回収効率が下がる排ガスを対象に、2030年までに2,000円台の分離回収コストを目指している。JERA、千代田化工建設、デンソー、住友化学などが参画し、吸収材の改良やプロセス効率の向上に取り組んでいる。

また排出源の条件に応じて、「物理吸着法」や「膜分離法」などの代替技術の研究開発も進んでおり、多様な選択肢の確立が期待されている(図2)。

(2)輸送

分離回収されたCO2は、圧縮または液化した上で、貯留地や利用先まで輸送される。主な輸送手段はパイプラインだが、遠隔地に運ぶ場合は船舶輸送が必要になる。

RITEの試算では、船舶での輸送コストは1トンあたり9,300円(1100キロメートル、年間50万トン)とされており、政府は2050年までに6,000円以下への引き下げを目指している。

―課題に対する取り組み

輸送コストの削減には、大容量の液化CO2を安全かつ安定に輸送できる船舶輸送技術の確立が不可欠である。CO2の液化には、精密な温度と圧力の管理が求められるため、高度な技術が必要とされる。

NEDOは、世界初となる液化CO2の船舶輸送実証試験を2021年度から開始し、実証船「えくすくぅる」による試験を京都府舞鶴市と北海道苫小牧市の約1000キロメートルの区間で実施中である。2026年度までに実用化に向けた輸送技術の確立を目指している。

(3)貯留

回収されたCO2は、地下800メートル以深の「貯留層」と呼ばれる安定した地層に注入され、長期にわたり封じ込められる。

政府が実施した「二酸化炭素貯留適地調査事業」によれば、国内沿岸域に160億トン規模の貯留層があると推定されている。今後は民間主導により、経済性評価や試掘などの商用化に向けた開発が期待されている。(詳細は「最強の脱炭素技術「CCS」とは何か、二酸化炭素を回収・貯留する仕組みなど完全解説」を参照されたい)

RITEの試算では、海上で貯留にかかるコストは現状で1トンあたり6,900円であり、政府は2050年までに5,400円以下にする目標だ。

―課題に対する取り組み

CO2の貯留においては、コスト削減と同時に安全性の確保も重要な課題である。そのため、適切な貯留適地の選定に加え、CO2を効率的かつ安定的に圧入する技術や、漏えいを防ぐ高度なモニタリング技術の確立が求められている。NEDOでは、こうした課題に対応するため、大規模なCO2貯留に対応した安全管理技術の開発に取り組んでいる。

(4)有効利用

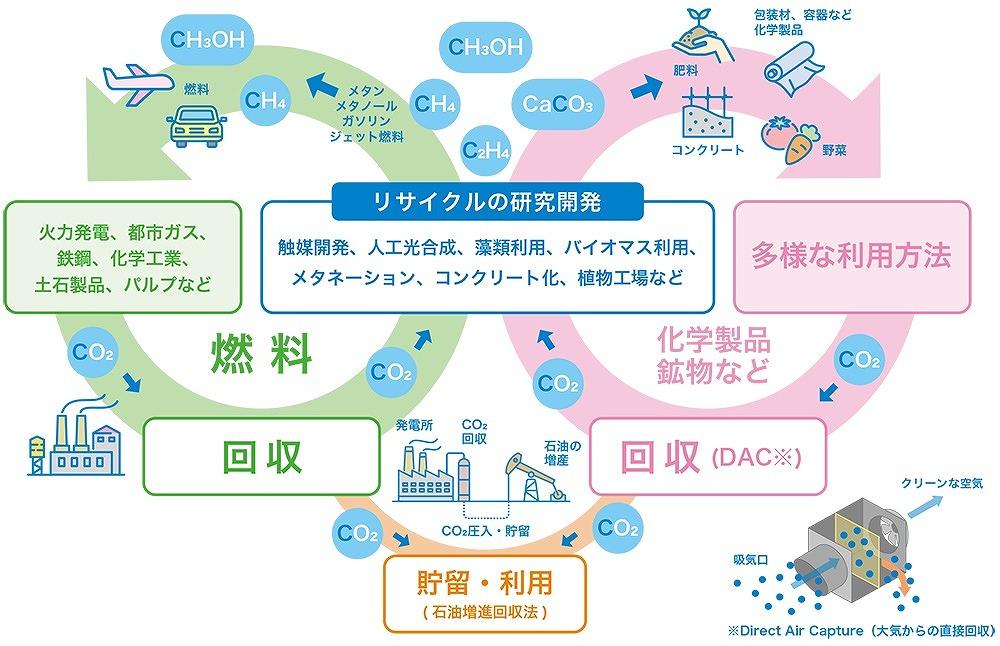

回収されたCO2は、ドライアイスの製造や油田での石油回収率向上(EOR)に加え、化学品、燃料、コンクリートなどの原料として再利用する「カーボンリサイクル」の取り組みにも活用されている(図3)。

経済産業省では「カーボンリサイクルロードマップ」を策定し、2050年時点で、国内で利用されるカーボンリサイクル製品に含まれるCO2量を最大年間約2億~1億トンと見込んでいる。

―課題に対する取り組み

カーボンリサイクルにかかるコストは、原料となるCO2や水素に大きく影響を受けるため、これらのコスト削減や安定的な確保が重要となる。

またCO2は化学的に安定しているため、化学品や燃料などに転換するには多くのエネルギーを要する。そのため、再生可能エネルギー由来の電力を利用し、効率的に製造する技術開発が必要となる。

NEDOは、グリーンイノベーション基金を活用してカーボンリサイクルの技術開発を進めている。プラスチック製品の製造分野では、ブリヂストン、三菱ケミカル、東ソーなどが、燃料製造分野ではENEOS、出光興産、東京ガスなどが参画し、それぞれ社会実装に向けて、低コストかつ効率的な製造技術の確立に取り組んでいる。

■ポイント【次ページ】CCUSの節目の年は「○○年」

分離回収:アミン吸収法などでCO2を排ガスから分離・回収する工程。コスト削減と低濃度排ガスへの対応が課題で、吸収材の改良やプロセス効率の向上に取り組んでいる

輸送:回収したCO2をパイプラインや船舶で輸送する工程。液化CO2の長距離輸送技術とコスト低減、安全な管理が課題で、2021年度から世界初の液化CO2の船舶輸送実証試験を開始している

貯留:地下800メートル以深の貯留層にCO2を注入・貯留する工程。適地選定・安全性確保・漏えい防止・コスト低減など課題が山積しているため、NEDOでは大規模なCO2貯留に対応した安全管理技術の開発などに取り組んでいる

有効利用:回収CO2を化学品・燃料・コンクリート等の原料などに再利用する工程。コスト削減や安定的な確保、効率性が課題で、NEDOなどがカーボンリサイクルの技術開発を進めている

環境対応・省エネ・GXのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR