- 会員限定

- 2018/09/18 掲載

インターネットプラスとは何か?政策の狙いはGAFA対抗:中国 製造業のデジタル戦略(後編)

連載:第4次産業革命のビジネス実務論

アルファコンパス 代表CEO

中小企業診断士、PMP(Project Management Professional)

1990年3月 早稲田大学大学院修士課程(機械工学)修了。同年に東芝に入社後、製造業向けSCM、ERP、CRMなどのソリューション事業立ち上げに携わり、その後、インダストリアルIoT、デジタル事業の企画・マーケティング・エバンジェリスト活動などを担うとともに、オウンドメディア「DiGiTAL CONVENTiON」の立ち上げ・編集長などをつとめ、2024年に退職。

2020年にアルファコンパスを設立し、2024年に法人化、企業のデジタル化やマーケティング、プロモーション支援などを行っている。

主な著書に『デジタル・プラットフォーム解体新書』(共著:近代科学社)、『デジタルファースト・ソサエティ』(共著:日刊工業新聞社)、『製造業DX: EU/ドイツに学ぶ最新デジタル戦略』、『製造業DX Next Stage: 各国/地域の動向やAIエージェントがもたらす新たな変革』(近代科学社Digital)がある。その他Webコラムなどの執筆や講演など多数。2024年6月より現職。

前編はこちら(※この記事は後編です)

中国の国家政策「インターネットプラス」とは何か

2015年3月の全人代の中で、モバイルインターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoT、AIなどの発展を推進し、将来的には中国製造2025と組み合わせることによる製造業の発展を目指すために策定されました。

また、電子商取引、インダストリアルインターネット、インターネットバンキングなどの健全な発展を促進することで、インターネット企業による国際市場の開拓を導くことも目的としています。

これは個人データを集約し、現在のインターネット市場を席巻しているGAFAにみられる「シリコンバレー型」ともいえる政策で、中国製造2025がB2Bのビジネスモデルを対象としたものであるのに対し、インターネットプラスはB2Cを対象とした政策であることに特徴があります。

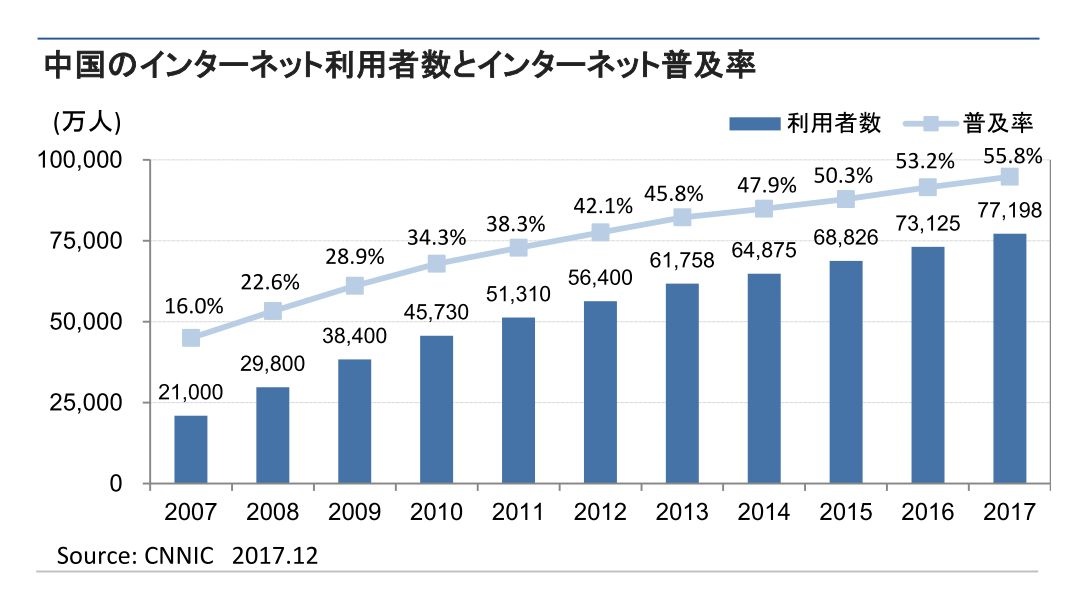

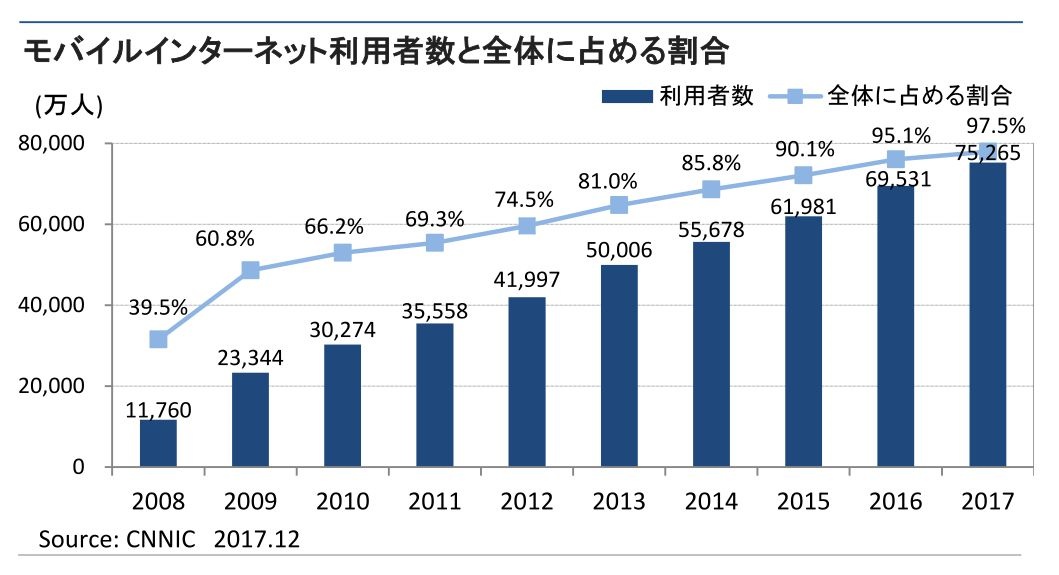

全世界のインターネットユーザー数は30億人を超えたとされていますが、その中で中国は7億人を超える世界最大のインターネットユーザーを擁しています。

特に個人利用については先進的で、9割以上がモバイルインターネット利用者であり、そもそもB2Cのインターネットサービス市場が発展する土壌があったといえるでしょう。

GAFA対抗のネット企業「BAT」台頭の背景

中国ではインターネットの一般利用は1990年代後半から始まっています。中国政府は段階的にインターネットに対する規制を強め、2007年よりGoogle、Facebook、Amazonなど、影響力の大きないくつかの米国系インターネットサービスを順次国内で遮断しました。その遮断の前から、検索エンジンについては百度(バイドゥ:Baidu)、電子商取引については阿里巴巴(アリババ: Alibaba)、ソーシャルネットワークサービス(SNS)については騰訊(テンセント: Tencent)が中国国内向けのサービスを提供していました(3社の頭文字をとってBATと呼ばれています)。

BATは外資系のライバル企業のサービスが遮断されたことにより、それぞれの分野で独占的な地位を占めるようになりました。

多くのサービスを組み合わせ、幅広いインターネットサービスを提供するに至り、現在では中国のインターネット業界で巨大企業に成長し、大きな存在感を示しています。

さらに3社はマサチューセッツ工科大学(MIT)が毎年発表する「世界で最もスマートな企業トップ50」に2015年以降揃ってランクインしています。

なお、2017年版では50社のうち9社を中国・台湾企業が占めているのに対して、日本企業のランクインはありません(2016年はトヨタ自動車、ファナック、LINEの3社がランクインしていました)。

| 順位 | 社名 | 国名 |

| 1 | エヌビディア | アメリカ |

| 2 | スペースX | アメリカ |

| 3 | アマゾン | アメリカ |

| 4 | トゥウェンティー・スリー・アンド・ミー | アメリカ |

| 5 | アルファベット | アメリカ |

| 6 | アイフライテック | 中国 |

| 7 | カイト・ファーマ | アメリカ |

| 8 | テンセント | 中国 |

| 9 | リジェネロン | アメリカ |

| 10 | スパーク・セラピューティクス | アメリカ |

| 11 | フェイス・プラス・プラス | 中国 |

| 12 | ファースト・ソーラー | アメリカ |

| 13 | インテル | アメリカ |

| 14 | クアナジー・システムズ | アメリカ |

| 15 | ヴェスタス・ウィンド・システムズ | デンマーク |

| 16 | アップル | アメリカ |

| 17 | メルク | アメリカ |

| 18 | カーボン | アメリカ |

| 19 | デスクトップ・メタル | アメリカ |

| 20 | アイオニス・ファーマシューティカルズ | アメリカ |

| 21 | ガマロン | アメリカ |

| 22 | イルミナ | アメリカ |

| 23 | フェイスブック | アメリカ |

| 24 | ユダシティ | アメリカ |

| 25 | DJI | 中国 |

| 26 | メルカドリブレ | アルゼンチン |

| 27 | マイクロソフト | アメリカ |

| 28 | リゲッティ・コンピューティング | アメリカ |

| 29 | キンドレッドAI | アメリカ |

| 30 | ソフィア・ジェネティクス | スイス |

| 31 | テスラ | アメリカ |

| 32 | オックスフォード・ナノポア | イギリス |

| 33 | フォックスコン | 台湾 |

| 34 | エム・コパ | ケニア |

| 35 | フォーオールセキュア | アメリカ |

| 36 | フリップカート | インド |

| 37 | ブルーバード・バイオ | アメリカ |

| 38 | アディダス | ドイツ |

| 39 | IBM | アメリカ |

| 40 | ゼネラル・エレクトリック | アメリカ |

| 41 | アリババ | 中国 |

| 42 | HTC | 台湾 |

| 43 | ブルー・プリズム | イギリス |

| 44 | ジュミア(アフリカ・インターネット・グループ) | ナイジェリア |

| 45 | ベリタス・ジェネティクス | アメリカ |

| 46 | ダイムラー | ドイツ |

| 47 | セールスフォース | アメリカ |

| 48 | スナップ | アメリカ |

| 49 | アント・フィナンシャル | 中国 |

| 50 | バイドゥ | 中国 |

(出典:MITテクノロジーレビュー「2017年版 スマート・カンパニー50」を元に作成)

| ||

また、近年は中国のAIベンチャーの台頭も目立ちます。その戦略は徹底した「オープン志向」にあります。中国が強調しているのは安全性を確保するメカニズムの必要性ですが、そこで課題になるのは「透明性」です。

AIが政治としても産業としても利用されるようなことがあれば、これらを悪用することにつながりかねません。オープンであれば監視が可能となるため、AIのリーダー国がオープン戦略で手を組んで、技術を共同で利用することが重要だというのが中国の主張なのです。

【次ページ】米中貿易戦争が日本と無関係ではない理由

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR