- 会員限定

- 2013/01/08 掲載

オムニチャネルとは何か?コカ・コーラや資生堂も実践する顧客接点の再構築

1962年東京生まれ。東京電機大学工学部卒業。産業用ロボットメーカーの研究所にて、サーボモーターやセンサーなどの研究開発に4年ほど携わる。その後、アスキー入社。週刊アスキー編集部、副編集長などを経て、2002年にフリーランスライターとして独立。おもにロボット、ネットワーク、エンタープライズ分野を中心として、Webや雑誌で記事を執筆。主な著書に『キカイはどこまで人の代わりができるか?』など。

あらゆる顧客接点を結ぶ“オムニチャネル”

イノベーション開発部

上級研究員

中村博之氏

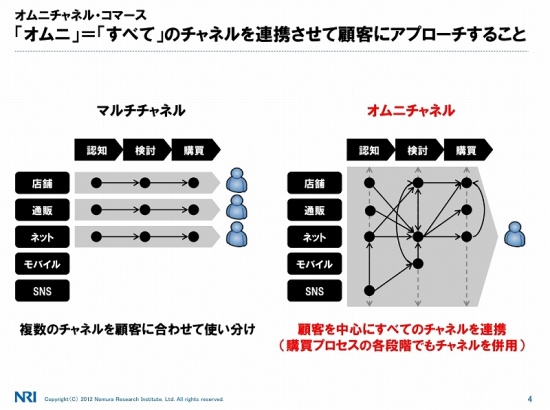

マルチチャネルとは、店舗、通販、ネットというように複数チャネル(販売経路)を顧客に合わせて使い分ける手法のことだ。たとえば、高齢者向けには店舗で、若年層に特化した商品はネットで、主婦層向けの商品は通販で、とそれぞれのチャネルを顧客に合わせて使い分けていた。

一方でオムニチャネルは、顧客を中心にすべてのチャネルを連携して考える。商品の認知から、検討、購買に至る一連の購買またマーケティングプロセスで横串を刺してチャネルを併用して顧客にアプローチしていく。

当初このキーワードは小売業から生まれたため、「オムニチャネル・リテーリング」と呼ばれていたが、「小売以外の業種にも適用可能なことから、今はオムニチャネル・コマースと呼べる」(中村氏)という。

米国では現在、ネット通販の比率が上がっており、さらにその専業事業者が非常に強い。そのため、現実の店舗で商品を見て、ネットで買うという店舗の「ショールーム化(ショールーミング)」が進行し、店舗側が高い危機感を抱いている。

「店舗を持っている強みをどう出すか。Macy'sは店舗とネットの同時併用を促進する方針を打ち出した。」

その結果、同社の顧客は、店舗内のキオスク端末やスマートフォンで商品を検索できる。ネット側では、お気に入りの商品をお薦めする。実店舗ではモノを買う際に、衣料品などは色・サイズの違いによって在庫がないことも多い。そこで店頭からネット在庫を探し、ネットチャネル側から自宅へ無料配送する。このように店舗とネットを組み合わせるわけだ。

スマートフォンの普及もトリガーになっている。日本では2012年の段階でスマートフォン人口は約20%(女性は50%超)。2015年には平均50%超へ向かうという予測もある。そうなると店舗からネットへの情報アクセスが圧倒的にスムーズになる。

「カメラ機能でバーコードやQRコードを読み取り、商品情報や店内ナビゲーションを行う利活用も広がるだろう。」(中村氏)

小売店、メーカー、金融系などの先進事例

オムニチャネルへの取り組みは小売店、メーカー、金融系などの各業界でも進められており、その成功事例も多い。小売業界においてMacy'sと同様の取り組みをしているのが、ホームセンターのLowe'sや総合スーパーのウォルマートだ。Lowe'sでは店頭に在庫がない場合、ネットから注文して配送するのはもちろん、店舗に向かう前にネットで注文するとその商品を取り置いてくれるサービスを提供している。さらに、注文後20分以内に取り置きしておいてくれることを保証する。

「小売業界では、迅速な配送が可能なサプライチェーンマネジメント(SCM)を構築し、チャネル横断で価格を設定するオペレーション改革に労力を割いたことが成功要因になっている。また店舗・ネットの購買を共通化し、在庫を相互参照できるIT環境を導入したこともポイントだ。」(中村氏)

消費財系メーカーでは、豪州のコカ・コーラの事例が紹介された。同社は、まずファンサイトで顧客をネットから店舗へ誘導する。そしてコーラを購入した客には、ボトルに付いたシールのコードを入力してもらい、景品のポイントサービスを実施する。ユニークなのは、景品の一部に、飲食店のWi-Fiホットスポットでのアクセス権があること。これにより従来まで把握しづらかった顧客の利用履歴(コーラを飲んだ店舗など)が得られるようになったという。さらには対象商品の売上が20%増え、まさに一石二鳥の施策となった。

「ファンサイトで楽しさを演出し、顧客との動線に沿ったサービス設計ができたことが成功の要因になった。」(中村氏)

実店舗網を持つ化粧品メーカーや電機メーカーの事例もある。資生堂では、全国に広がる店舗網とビューティコンサルタントの強みを生かすため、3層のビジネスモデルを構築した。顧客に実感の場を提供するために、店舗で対面カウンセリングを実施。

一方、ネットでは「Watashi+」というサイトで、Webカウンセリングやオンラインショップ、お店ナビなどのコンテンツを提供し、顧客との関係を深めた。さらに他企業や専門家とのコラボレーションサイト「Beauty & Co.」により、新たな顧客を発掘するという連携を行った。

中村氏は「資生堂は、顧客への提供価値と自社の強みを考え抜いた上で、チャネルを再定義したことが大きな成功につながった」と説明する。

金融系にもユニークな成功事例がある。オンラインバンキングを行うイスラエルのBank Hapoalimでは、PC画面の横にポートフォリオ、商品情報、金融指数などのほか、コンタクトパネルが表示される。顧客が資金運用や新口座を開設したいときに、このパネルにある電話、メール、チャットのアイコンをクリックすると、すぐに連絡できる担当者が表示される。ここではプレゼンス管理された店舗担当者につながる複数チャネルが用意され、顧客のコンタクト意思を取り逃がさないようにしている。店舗担当者とコンタクトセンターの担当者を横断した総合的なプレゼンス管理が功を奏した事例と言えるだろう。

他の金融系では、米Zions Bankが口座を開設した顧客に対し、複数チャネルを活用した集中的なアプローチを実施している。同社は、口座開設の90日までの顧客行動を重視しており、その間にDMを発送したり、eメール・電話でのサポートなどを行う。利用履歴のデータを分析し、サービス内容やタイミングを最適化することで、初年度のリテンション率を89%(2.5%アップ)にしたという。

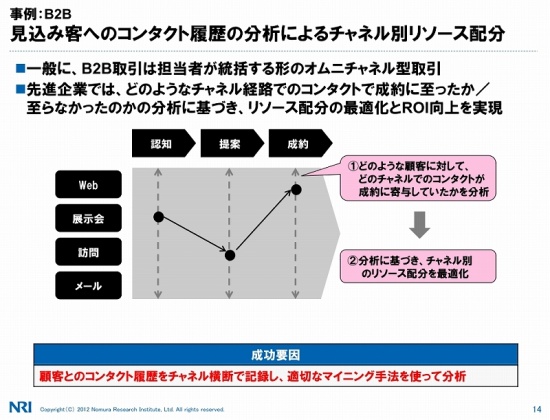

これらはコンシューマー系の事例だが、「B2Bではアプロ―チが異なる」(中村氏)という。担当者が統括する形でオムニチャネル型の取引が行われるからだ。先進企業では、展示会、訪問、メールなど複数のチャネル経路で、どのような顧客が成約に至ったか履歴を記録し、適切なマイニングによって分析する。その結果でチャネル別に人的リソースに配分を最適化し、ROIを向上させている。

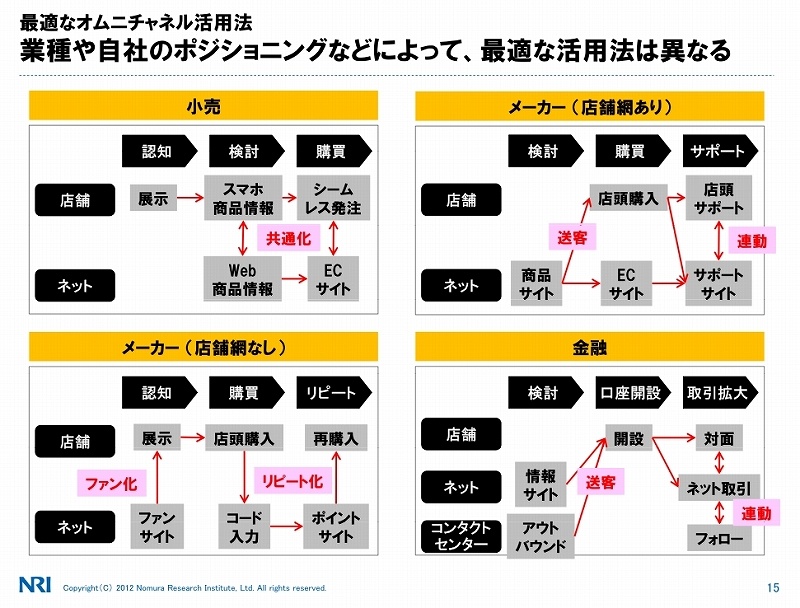

「このような事例を見ていくと、必ずしもオムニチャネルには確立された解があるわけではないことが分かる。自社のポジショニングや業績などによって、最適な活用方法も変わってくる。」(中村氏)

いずれにしても、オムニチャネルで成功している企業に共通することは、楽しさや利便性、統一感のある体験などを提供している点だ。顧客中心主義であり、顧客の経験価値を最大化するサービス設計がなされている。とはいえ、それを実現するために多大な労力を伴うチャネル横断のオペレーション改革が行われている点にも留意しておきたい。

【次ページ】ウォルマートやコカ・コーラ、資生堂の取り組み事例

デジタルマーケティング総論のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR