- 会員限定

- 2012/07/09 掲載

M2Mクラウド6社を比較!M2Mの最新動向を理解する4つの技術的変化とマシンデータの企業活用術

競合優位性を持つエコシステムを構築する

レッド オウル

編集&ライティング

1964年兵庫県生まれ。1989年早稲田大学理工学部卒業。89年4月、リクルートに入社。『月刊パッケージソフト』誌の広告制作ディレクター、FAX一斉同報サービス『FNX』の制作ディレクターを経て、94年7月、株式会社タスク・システムプロモーションに入社。広告制作ディレクター、Webコンテンツの企画・編集および原稿執筆などを担当。02年9月、株式会社ナッツコミュニケーションに入社、04年6月に取締役となり、主にWebコンテンツの企画・編集および原稿執筆を担当、企業広報誌や事例パンフレット等の制作ディレクションにも携わる。08年9月、個人事業主として独立(屋号:レッドオウル)、経営&IT分野を中心としたコンテンツの企画・編集・原稿執筆活動を開始し、現在に至る。

ブログ:http://ameblo.jp/westcrown/

Twitter:http://twitter.com/redowlnishiyama

拡大するM2Mシステムの適用シーン

昨今、M2Mでやり取りされるデータに大きな変化がみられる。従来、ERP/CRM/SCMなどから得られる売上実績や生産実績といった「企業内に閉じた情報」のみだったが、その後、Web上における顧客の行動履歴など「インターネット上の情報」が使えるようになり、そして現在「マシンデータ」が利用できるようになった。

「これにより従来では扱うことのできなかった実世界の状態や状況の変化、たとえば顧客のリアル店舗での動線などを把握することが可能になった。」(武居氏)

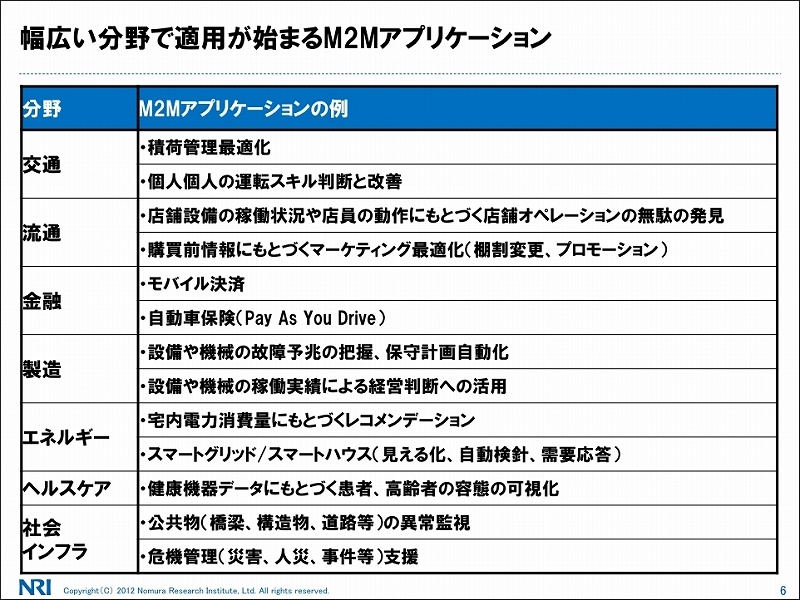

実際にM2Mシステムが使われている分野としては、交通ならトラックに積んだ荷物の管理やドライバーの運転スキルの把握、流通なら店舗設備の稼働状況を計測して店舗オペレーションを改善する、といった具合だ。

さらに最近では、M2Mから派生した新しいビジネス形態も登場している。米ベンチャー企業のEnerNOCが提供するデマンドレスポンスサービスがそれで、契約企業の電力消費量の情報を収集/分析して、電力消費量の削減を契約企業に促す。

流れとしては、まず電力会社からEnerNOC社に電力消費量の削減依頼があり、EnerNOC社はリアルタイムで収集している契約企業の電力消費量のデータを分析し、どの企業に、いつ、どれぐらいの電力削減を要請すれば一番効果的かを計算してスケジュールを決め、それに従って各契約企業に電力削減を依頼する。現在の契約企業は5000社以上で、日本でも東京電力が同様のサービス実現に向けて動き始めているという。

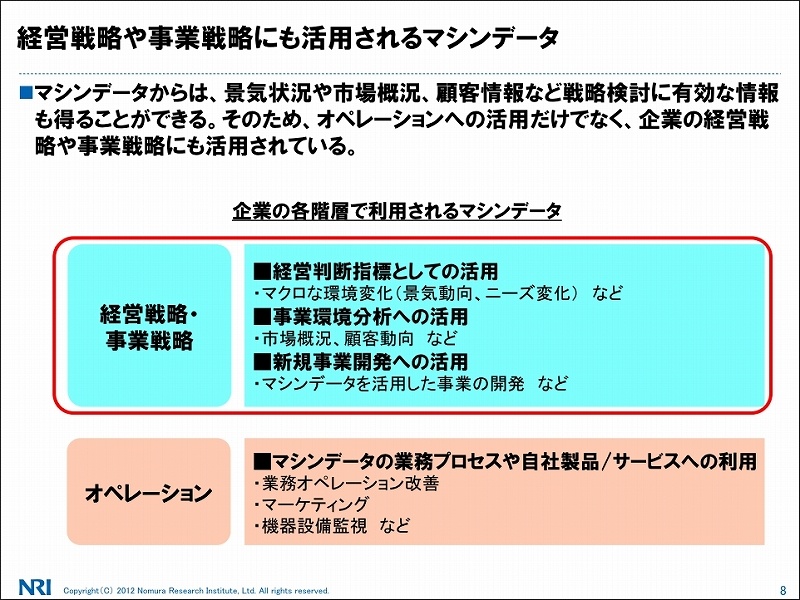

またマシンデータは業務改善やマーケティングといった現場のオペレーション領域だけでなく、経営判断指標として、あるいは事業環境分析のためにも既に活用されている。

「複数のマシンからより多くのデータを収集し、マスデータとして全体を捉えれば、マクロな景気動向や市場動向が見えてくる。またマシンデータを起点に新しいビジネスを考える動きも始まってきている。」(武居氏)

たとえば小松製作所は、自社の世界中の建設機械をネットワークに接続し、稼働状況のデータを収集するシステム「KOMTRAX」を構築した。当初は各建機の異常を判断することなどが主目的だったが、稼働状況のデータを大量に集めると、別のものが見えてくることに気付いたという。

これまである地域の経済状況は、自社の販売実績や受注実績などに外部から得られるニュースを組み合わせるなどして推測するしかなかった。それが建機の稼働状況のデータを使うことで、今現在、どれだけ地域が活性化しているかが分かるようになった。

「建設機械が稼働していればいるほど、その地域では建設現場が活性化している、つまり景気がどんどん上向きになっているということ。」(武居氏)

逆に建機があまり稼働していなければ、経済活動は停滞しているということ。実際、2004年に中国政府による金融引き締めが行われた際には、中国における建機の稼働状況が次々にストップしていったという。そこですぐに工場のラインを止めることで、同社は不良在庫を抑えることに成功した。

「大量のマシンデータを有効に活用すれば、より高精度の予測に基づき、重要な経営判断を迅速に下すことも可能になる。」(武居氏)

【次ページ】M2Mの最新動向を理解する4つの技術的変化

クラウドのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR