- 会員限定

- 2015/02/19 掲載

ITは「地域格差」を解消するか?ビッグデータからコネクターハブ企業をあぶり出す

ノークリサーチ シニアアナリスト 博士(工学)

早稲田大学大学院理工学研究科数理科学専攻卒業後、ジャストシステム、ソニーグローバルソリューションズ、ベンチャー企業などでIT製品及びビジネスの企画/開発/マネジメントに携わる。ノークリサーチでは多方面で培った経験を生かし、リサーチ/コンサル/執筆・講演など幅広い分野を担当。著書は「AdobeAIRの基本と実践」「クラウド大全(共著)」(日経BP刊)など。

地域の経済状況が企業のIT活用意向を決定づけるとは限らない

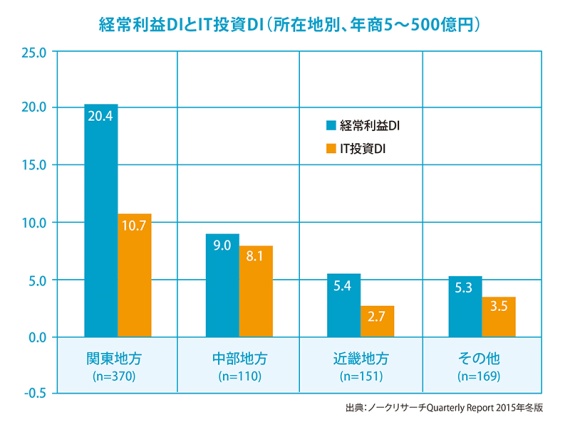

以下のグラフは2015年1月時点における年商5億円以上~500億円未満の経常利益DIとIT投資DIの値を企業の所在地別にプロットしたものだ。

「経常利益DI」と「IT投資DI」とは、企業業績の良い/悪いやIT投資意向の増減を数値化したものである。それぞれの定義は以下の通りだ。

前回調査時点と今回調査時点を比較した場合の経常利益変化を尋ね、「増えた」と「減った」の差によって算出した「経常利益増減指数」である。上記のグラフは2015年1月時点での値は2014年10月時点と比較した場合の経常利益増減の実績値となる。

今四半期以降のIT投資予算額が前四半期と比べてどれだけ増減するかを尋ね、「増える」と「減る」の差によって算出した「IT投資意向指数」である。上記のグラフは2015年1月時点の値であり、2014年10月~2014年12月と比べた時の2015年1月以降のIT投資意向を表す「先行指数」となる。(IT投資の「実績値」ではなく、投資意向を反映した「見込み値」である点に注意)

また、上記のグラフにおける地域区分は首都圏を含む「関東地方」、名古屋を含む「中部地方」、大阪を含む「近畿地方」、それ以外の「その他」の4つに分けている。

通常、詳細な調査を行う場合には当然ながらもっと細かい区分を設定する。だが、昨今では「IT投資は東名阪に集中する」といった見解や予測も多く聞かれるため、ここでは東名阪とその他という大まかな区分けで俯瞰していくことにする。

では、実際の中身を見ていくことにしよう。このグラフで注目すべきなのは「経常利益DI値の地域差と比べると、IT投資DI値の地域差はやや小さい」という点だ。

経常利益DIは地域別の経済活動の大きさを反映した値といえる。従来、地域別のIT投資規模を測る際に良く用いられている手法の一つが「県別GDPに基づいた比例按分」だ。だが、昨今ではPCやインターネットといった基本的なIT基盤が広く普及し、それぞれの企業がIT活用に取り組む理由もさまざまだ(売上向上、コスト削減、制度対応、セキュリティ対策など)。そうした状況下では、地域の経済活動規模の差がそのままIT活用意向の差となるわけではないということを上記のグラフは示している。

つまり、ユーザー企業にとっては「ウチの県は経済規模が小さいので、競合他社もIT投資など行っていないだろう」と決め込んでしまうべきではなく、ITを提供する側のベンダや販社/SIerとしても、「この県は経済規模が小さいから、有望な顧客などいないだろう」と簡単に切り捨ててしまうべきではないと考えられる。

大都市圏以外においても戦略的なIT活用に取り組もうとする企業は存在する

とは言っても、「IT投資DI値が高いから、新たなIT活用に前向きである」とは言い切れない。「その他」の地域におけるIT投資DI値は3.5と、近畿地方の2.7と比べてわずかであるが高くなっている。だが、これは「その他の地域では単にIT機器のサポート終了対策などが遅れており、更新需要としてのIT投資意向が表れているだけ」という可能性もある。

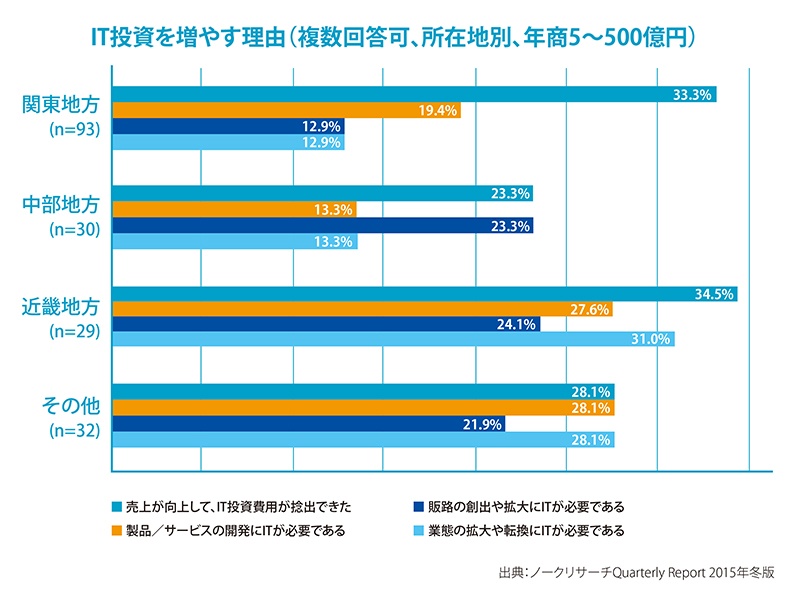

では実際のところはどうなのだろうか?その答えとなるのが以下のグラフである。先のグラフにおいてIT投資DIがプラスになった(IT投資を増やすと回答した)企業に対して、その理由を尋ねたもののうち、回答割合が比較的高い項目をプロットしたものだ。

「その他」の地域は首都圏を含む関東地方と比べて「売上が向上して、IT投資費用が捻出できた」の回答割合がやや低い一方、「製品/サービスの開発にITが必要である」「販路の創出や拡大にITが必要である」「業態の拡大や転換にITが必要である」の回答割合は高くなっている。

つまり、「その他」の地域においても単なる更新需要だけではない戦略的なIT活用に取り組もうとする企業が存在していることになる。

こうした戦略的なIT活用を詳しく探っていくためには「業種」の観点が不可欠になる。業種はそれぞれの企業の業務形態や取引形態などを大きく左右する。そのため、IT活用を考える上でも年商、地域と合わせて欠かすことのできない要素といえる。

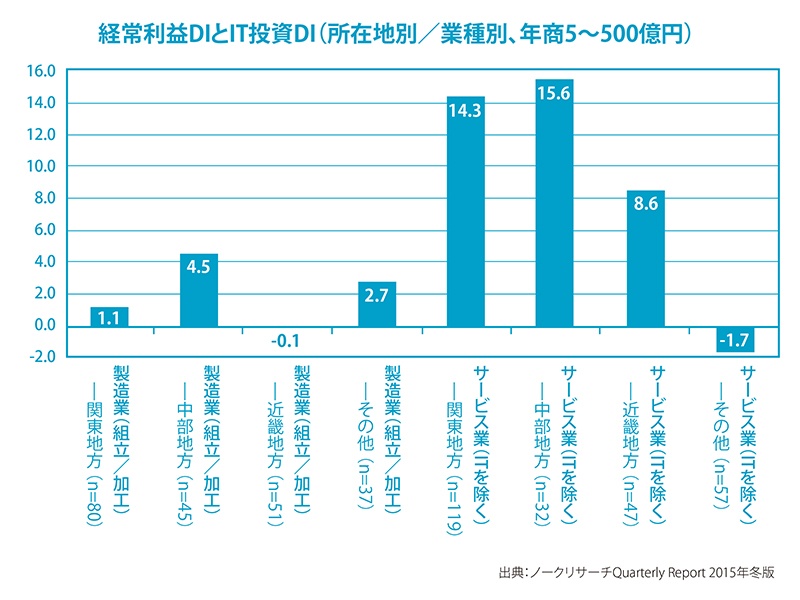

以下のグラフはIT投資DI値を所在地別かつ業種別にプロットしたものである。ただし、業種については「製造業(組立/加工)」と「サービス業(ITを除く)」の二つのみを代表例として取り上げている。それぞれの業種について以下で見ていくことにしよう。

【次ページ】製造業ではビッグデータによる視覚化が、サービス業では2つのクラウドが突破口

中堅中小企業・ベンチャーのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR