- 会員限定

- 2014/05/23 掲載

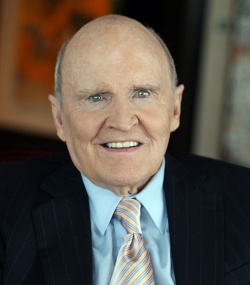

「改善」はいつやるべきか?GEの伝説的CEO、ジャック・ウェルチの歴史に学ぶ

連載:トヨタに学ぶビジネス「改善」の極意

1937年宮城県生まれ。トヨタ自動車工業に入社後、生産、原価、購買、業務の各部門で、大野耐一氏のもと「トヨタ生産方式」の実践、改善、普及に努める。その後、農業機械メーカーや住宅メーカー、建設会社、電機関連などでもトヨタ式の導入と実践にあたった。91年韓国大字自動車特別顧問。92年カルマン株式会社設立。現在同社社長。中国西安交通大学客員教授。

著書に『「トヨタ流」自分を伸ばす仕事術』『トヨタ流「改善力」の鍛え方』(以上、成美文庫)、『なぜトヨタは人を育てるのがうまいのか』 『トヨタの上司は現場で何を伝えているのか』『トヨタの社員は机で仕事をしない』『なぜトヨタは逆風を乗り越えられるのか』(以上、PHP新書)、『トヨタ式「改善」の進め方』『トヨタ式「スピード問題解決」』 『「価格半減」のモノづくり術』(以上、PHPビジネス新書)、『トヨタ流最強社員の仕事術』(PHP文庫)、『先進企業の「原価力」』(PHPエディターズ・グループ)、『トヨタ式ならこう解決する!』(東洋経済新報社)、『トヨタ流「視える化」成功ノート』(大和出版)、『トヨタ式改善力』(ダイヤモンド社)などがある。

状況の良い時に問題を処理しておかなければ、いずれ目の前で爆発する

もしウェルチが並みの経営者であれば余計なことはせず、今ある事業を無難に伸ばすことを考えたはずだが、ウェルチは「ナンバーワン、ナンバーツー戦略」を掲げ、それ以外の事業に関しては「再建か閉鎖か、さもなければ売却」という選択を迫ったことで知られている。最終的に、117の事業と製品部門を手放し、10万人もの社員を切り捨てた。

一方で160億ドルもの資金を投じて企業買収を進め、GEを「最強企業」へと育て上げることになる。しかし、その過程では「ニュートロン・ジャック」(人間は消し去るが建物は残す中性子爆弾にたとえたもの)という有難くない呼び名もつけられている。それほどにウェルチの改革は凄まじかったということだが、ウェルチ自身はこう言って自らの改革を正当化した。

「状況の良い時に問題を処理しておかなければ、いずれはそれらが自分たちの目の前で爆発するはめになる。そうなるとどうしても残忍で冷酷にならざるを得ない」

1980年代にダウンサイズを進めたお陰でGEはさらなる成長を遂げることができたが、80年代に終身雇用を大々的に謳って改革を先送りしたIBMは90年代に入り、実に15万人もの社員をリストラすることになった。それを見てウェルチはこんな感想を口にした。

「我々の場合、こんなことはもう10年前に終わっている」

ビジネスに変革は欠くことのできない要素だが、できるなら「変化せざるを得なくなる前に変化した方がいい」がウェルチの金言である。

贅肉だけを落とせば楽になるところで筋肉まで削り取ってしまう

景気がいい時というのは何もしなくても儲かるだけに、つい改善の手を緩めがちになるが、では景気が悪化した時に何ができるかというと、どうしても人を辞めさせるとか、工場を閉鎖するといったリストラしか策がなくなってしまう。

これでは贅肉を落とせば楽になるといったところで、もう落とすべき贅肉もなくなって、必要な筋肉まで削り取らざるをえなくなる。これは本当の意味の減量経営とは言えない。

本来の改善は景気のいい時、業績のいい時にやるもので、好況をいかにうまく切り抜けるかで、不況への備えもできることになる。

【次ページ】トヨタ式改善の鉄則、改善は景気のいい時にやる

人件費削減・リストラのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR