- 会員限定

- 2014/12/05 掲載

銀行業界の世界ランキング:上位独占の中国勢に三菱東京UFJや三井住友は対抗できるか

連載:あの業界のグローバルランキング

ユニバーサルバンクと化す欧米の大手銀行

人類とマネーの付き合いは古い。したがって、銀行の歴史も古く、紀元前3000年ころ、古代バビロニアの神殿が人民の財産を預かったり、人民に穀物などを貸し与えたりしたのが、銀行の起源と言われている。たとえば、英語の「バンク」は、中世イタリアの金融業者(バンコ)に由来するという説が有力だ。15世紀にジェノバで設立された「バンコ・ディ・サン・ジョルジョ」が欧州初の銀行と言われ、ルネッサンスのパトロンとして名高いフィレンツェのメディチ家も、銀行を経営して巨万の富を築いた。ちなみに、「銀行」とは、もともと銀貨を主に扱っていた中国・清朝時代の金融業者を指す名称だった。

日本でも、江戸時代には貨幣経済の発達に伴って、時代劇でお馴染みの「両替商」が金融機関として台頭した。三井家や住友家、鴻池家(三和銀行)は、両替商として資金力を蓄え、明治以降に財閥として成長したのである。

銀行の基本業務は、個人や企業などからマネーを預かる「預金業務」、マネーを個人や企業などに融資したり、手形を割り引いたりする「貸付業務」、送金や決済・外貨との通貨交換を行う「為替業務」の3つ。そのほか、有価証券(国債など)・金融商品(投資信託・保険など)の販売、貸し金庫、株式や公社債への投資といった業務も担っている。銀行の利益は、預金と貸付金の利ざや、為替の差益、投資の運用益、手数料などによって生み出されている。

日本の銀行は、金融機能の違いによっていくつかの種類に分かれる。最もポピュラーなのが都市銀行や地方銀行などの普通銀行だ。上記の銀行業務を主力とする銀行である。そのほか、信託業務(不動産や株式など資産運用の代行)と銀行業務を兼営する信託銀行、公共性の高い事業への投融資を目的とした政府系特殊銀行(日本政策投資銀行・国際協力銀行など)もある(農協、労働金庫、信用金庫など銀行機能を持った金融機関もある)。 欧米では、銀行業務を主力とする商業銀行、証券業務を主力とする投資銀行に大きく分かれるが、欧米の大手銀行の多くは金融グループ化しており、銀行業務や証券業務、信託業務などを幅広く手がける「ユニバーサルバンク」となっているのが実情だ。

ここで注意しておきたいのは「中央銀行」だ。通貨制度のある国には必ず存在する。日本では日本銀行、米国では連邦準備制度理事会、英国ではイングランド銀行がそれに相当する。わかりやすく言えば、銀行券(紙幣)の発行元となる特権的金融機関だ。「銀行の銀行」とも呼ばれ、銀行に資金を貸し付けることで「信用創造」を行う。また、税金を預かったり、補助金を支払ったりする「政府の銀行」としての顔もある。

豊富な資金と高金利で潤う中国の銀行

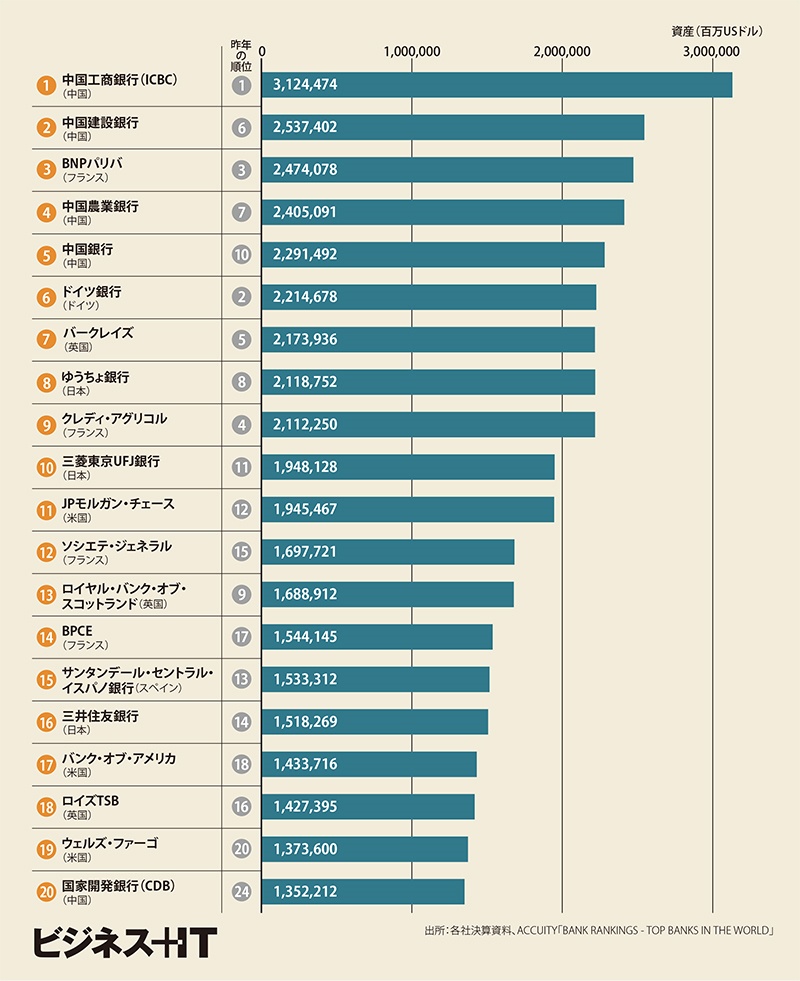

銀行の経営規模を示す指標の一つが総資産額、つまり、資金力である。総資産額に基づいた銀行のグローバルランキング トップ20は次のとおりだ(TierⅠベースのランキングは次ページで紹介する)。世界第1位の中国工商銀行、第2位の中国建設銀行、第4位の中国農業銀行、第5位の中国銀行はいずれも中国の政府系銀行で、「中国四大商業銀行」と呼ばれる。中国全土に営業網を展開、政府の信用をバックに事業を拡大してきた。

このうち、中国工商銀行は1986年、商工業の育成を目的として中国人民銀行(中国の中央銀行)から商業銀行部門が分離独立、2006年には株式を上場した。大半の国営企業のメインバンクでもある。日中の経済活動の活発化に応じて、97年には東京支店を開設、貿易金融や外国為替のほか、個人向けの外貨(人民元)建て預金なども扱っている。

中国建設銀行は54年、国家建設資金の管理のために設立され(94年に商業銀行に転換)、エネルギーや通信、道路などの社会インフラ分野に強い。中国農業銀行(51年設立)は農村向けの融資を担う特殊銀行としてスタート、現在でも地方金融が中心だ。中国銀行は清朝政府によって創設され、12年に中華民国政府(後に台湾に亡命)の中央銀行となった名門。長らく外国為替専門銀行(日本の旧東京銀行のような銀行)だったため(94年に商業銀行に転換)、日本や欧米でも知名度が高い。昨年は6位だったが、今年一気に2位に躍り出た。

一方、欧米勢として世界第3位に食い込んでいるのがBNPパリバだ。フランスはもとより、欧州を代表する金融グループである。BNP(創業1848年のパリ国立銀行。フランスの元国営銀行)とパリバ(創業1872年。投資銀行として成長)が2000年に経営統合した。

リテール・バンキング、投資銀行、インベストメント・ソリューションを中核事業として、世界約80カ国で事業を展開。日本でも銀行業務、証券業務などを行っている。01年に米国のバンク・オブ・ザ・ウエスト、09年にベルギーのフォルティスを合併するなど、世界を股にかけたM&A(企業合併・買収)にも積極的だ。

【次ページ】量に質が伴わない中国の銀行は張り子の虎か

金融業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR