- 会員限定

- 2018/07/18 掲載

インドに学ぶ地方創生、日本に足りないのは「ツーリズム」だ 篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(100)

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

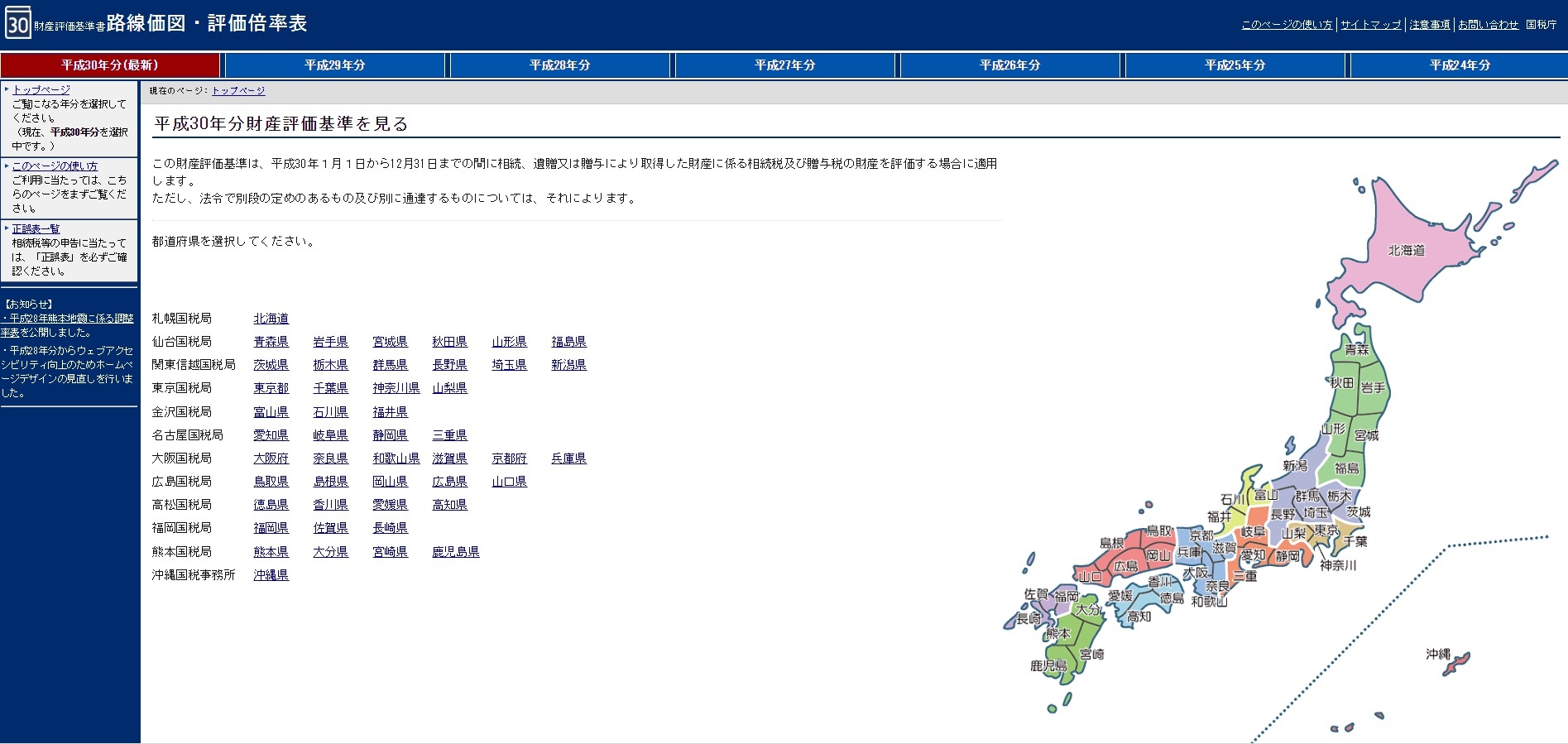

路線価にも及ぶ訪日外国人の影響

公表された路線価をみると、訪日外国人が数多く訪れる観光地や繁華街で高い伸びを示している。この傾向は京都などの有力観光地にとどまらず、全国的な広がりがみられる。

たとえば、スキー・リゾート地として海外にも人気の北海道のニセコでは、前年比88.2%上昇したエリアがあるほどで、4年連続して全国一の上昇率となった。二桁の上昇は、アジア圏からの観光客で賑わう沖縄や、大型クルーズ船の寄港数増加で訪日外国人が増加している長崎や福岡など、日本列島の北から南まで、共通してみられる現象だ。

まさに、定住人口ではなく、交流人口=モビリティによる不動産価値の変化で、「情報化のグローバル化」が引き起こす「国境を越えた人材移動」の経済効果だ。

観光とツーリズムの違いは何か

こうした現象の本質は、リアルと情報の主客逆転だ。「情報化のグローバル化」が起きる以前は、ヒト、モノ、カネが集積する都市部の「リアルな活動」から情報が生まれ、その発信力で都市の価値が益々高まった。情報はリアルな活動で派生する従属変数だったわけだ。ところが、現在では、まず、きめ細かな情報がグローバルに行き交い、これを起点に「では、行ってみよう、買ってみよう、会ってみよう」とヒト、モノ、カネのリアルな動きが惹起(じゃっき)され、それが不動産価値に波及している。ベクトルの向きが逆転しているのだ。

この主客逆転で生まれた交流人口の増加とその経済効果を分析するのが「情報産業としてのツーリズム」研究だ。ここで、注意が必要なのは「観光」と「ツーリズム(tourism)」の違いだ。

日本語の「観光」は、ややもすると名所旧跡を訪問したりレジャーを楽しんだりする狭い意味のsightseeingを想起させる。だが、「ツーリズム」の概念はこれにとどまらない。レジャー客に加えて、ビジネス客、留学生、その家族など、目的と滞在期間の長短を問わず、その地を訪れているすべての滞在者が対象となるからだ。

彼らは、濃淡の差はあれ、出身地と滞在地の双方に帰属意識を持つ「複数のアイデンティティ」が備わる人材で、多様性の取り込みという意味で活力の源泉だ。

日本では、インバウンド消費など「観光客」の行動に関心が集中しがちだが、視野をさらに広げることが重要だ。筆者は、広い概念で人材移動を捉えることの大切さを2年前のインド現地調査で学んだ。

【次ページ】インドの国際IT都市が考える「一般市民」とは

地方自治体・地方創生・地域経済のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR