- 2012/10/01 掲載

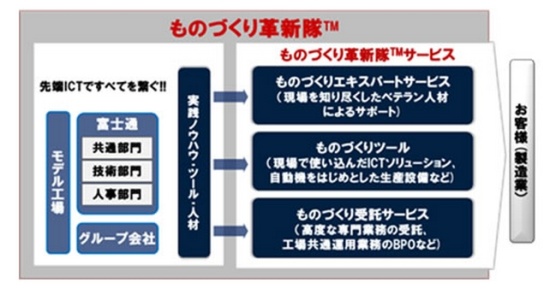

富士通、ものづくりをトータル支援 「ものづくりエキスパートサービス」などを提供

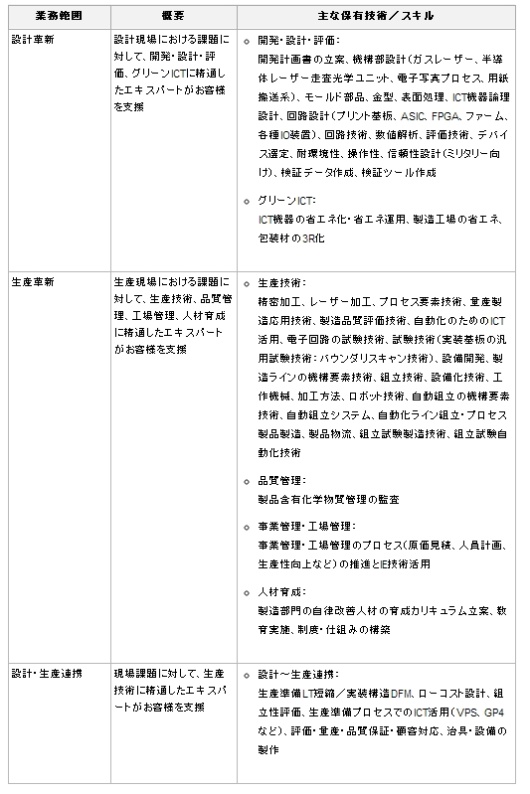

「ものづくりエキスパートサービス」は、製造業でつくる各社の製品特性に合わせて、設計、設計・生産連携、生産の領域にわたり、ハードウェアおよびソフトウェア開発のプロセス構築、QCD(Quality Cost Delivery)およびプロジェクトのマネジメント、開発上流の仮想検証や解析シミュレーション、生産ライン構築・最適化の進め方など、ICTを活用した開発ノウハウを提供する。

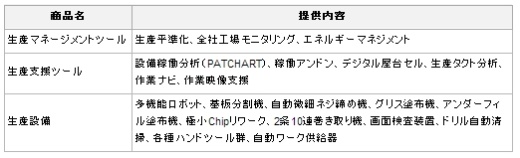

「ものづくりツール」は、精密組立ロボットや部品を取り付ける組立装置などの提供とともに、設備の調整や生産ラインのインテグレーション、運用サポートを行う。

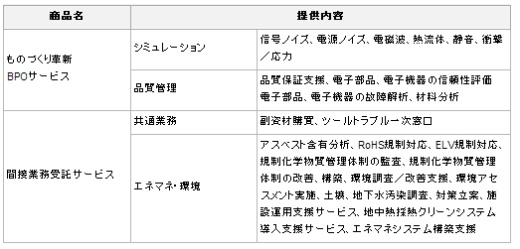

「ものづくり受託サービス」は、耐久性が求められるパソコンや携帯電話などの落下衝撃解析、サーバなどの高度な品質検査業務を応用し、落下衝撃解析や故障解析などの専門業務の受託サービスを提供する。

価格はすべて個別見積もり。出荷はすべて即日。富士通では関連ビジネスを含めて、今後3年間で1,000億円の売上を見込む。

製造業関連記事

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR