- 会員限定

- 2012/07/17 掲載

ITはホワイトカラーの仕事を永久に奪う?技術変化によるパーマネント・ジョブ・ロス:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(44)

技術と雇用の緊張関係

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

経済の核心をつく雇用問題

経済学は、時間も含めて限られた資源をどのように振り分けるのが最も価値を高めるかを考える「選択の科学」といわれる。また、貨幣を通じた交換の中でみられる「ヒトとヒトとの社会的関係」を考察する学問でもある。その要諦は、「何かを得るためには何かを失わなければならない」という認識と「ヒトの問題を常に考える」ということの2点だ。経済の面から技術変化による大きな潮流変化を読むには、ヒトの活動が最終的に凝縮される雇用の問題を「ウォーム・ハートとクール・ヘッド(温かい心をもった冷静な頭脳)」で考察することが重要だろう。

前回解説したように、IT投資が本格化し始めた1990年代の米国では、「雇用なき回復(ジョブレス・リカバリー)」が大きな問題となった。当時、政府系金融機関のニューヨーク事務所で米国経済の調査をしていた筆者は、ウォール街のエコノミストたちと意見を交わした際に「IT投資の牽引で設備投資が10年ぶりに盛り上がり、米国経済はいよいよ力強く拡大しはじめた」と発言したところ、「米国経済の実情がよくわかっていないのではないか」と怪訝な顔をされた経験がある。一般のビジネスパーソンの反応もほぼ同様だった。

古くて新しい技術と雇用の緊張関係

確かに、当時はITが企業にも家庭にも学校にも急速に普及し始めていたが、同時に、多くの企業が組織と雇用の見直しを進めていたため、職場の状況には厳しいものがあった。この点は、1996年にニューヨーク・タイムズ社が刊行した本の題名、The Downsizing of America: Millions of Americans are loosing good jobs. This is their story(邦訳『ダウンサイジング・オブ・アメリカ:大量失業に引き裂かれる社会』日本経済新聞社)に端的に現れている。ITと雇用の問題は、工場などの製造現場というよりも、本社などで働く事務系のホワイトカラー層により大きく起きていたが、それには2つの背景がありそうだ。

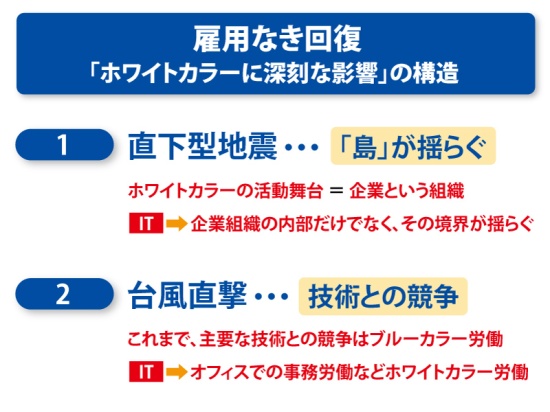

第1は、連載の第30回でみたように、IT革新によってホワイトカラー層の活動舞台である「企業」の境界に揺らぎが生じ、企業という組織に変革が迫られたこと、第2は、技術と雇用の古典的命題が製造現場のブルーカラー層ではなくホワイトカラー層を直撃したことだ。

産業革命以来、「工業の時代」における技術革新の特徴を大括りすれば、動力技術と機械技術で人間の筋肉労働を拡張したり補完したり代替したりするものであった。この点は「農業の時代」と比較するとわかりやすい。農業の時代にも、ヒトはさまざまな道具を使って生産活動を行っていたが、その基本的な動力源は牛馬や風水車など、自然に大きく依存したものであった。

ところが、産業革命後の工業化では、石炭や石油といった化石燃料、およびそれを転換した電力などの基盤に立った大型設備による生産活動へと一変した。工業の時代が「動力革命」で幕を開け、飛躍的に生産力を高めたという原点に立ち返ると、「技術と雇用」を巡るさまざまな問題の主要舞台が工場などの生産現場であるのは当然のことだろう。

技術の導入により、筋力と体力を使った人間の作業が楽になったのは間違いないが、その一方で、ある種の作業は機械にとって替わられて消滅することもあった。ヒトが創り出した技術には、ヒトを助けてくれると同時に、ヒトと競合するという光と影の2面性があるのだ。こうした大変化の中、19世紀初頭のイギリスで起きたのが「ラッダイト運動」だ。

これは、人力から動力へ、道具から機械へという大きなうねりの中で、新技術に職を奪われた職工たちが起こした「機械の打ちこわし運動」のことだ。ラッダイト運動に象徴されるように、産業革命以降の社会では、新技術の導入に際して、従来型の労働との緊張が常に課題であり、その中心舞台は生産現場であり続けた。

【次ページ】ITはホワイトカラーの仕事を永久に奪う

人件費削減・リストラのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR