- 会員限定

- 2012/11/14 掲載

ITの「虚実混交」を見極める3つの主体と2つの効果:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(48)

経済分析の視点で整理

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

変化し続けるインフォメーション・エコノミー

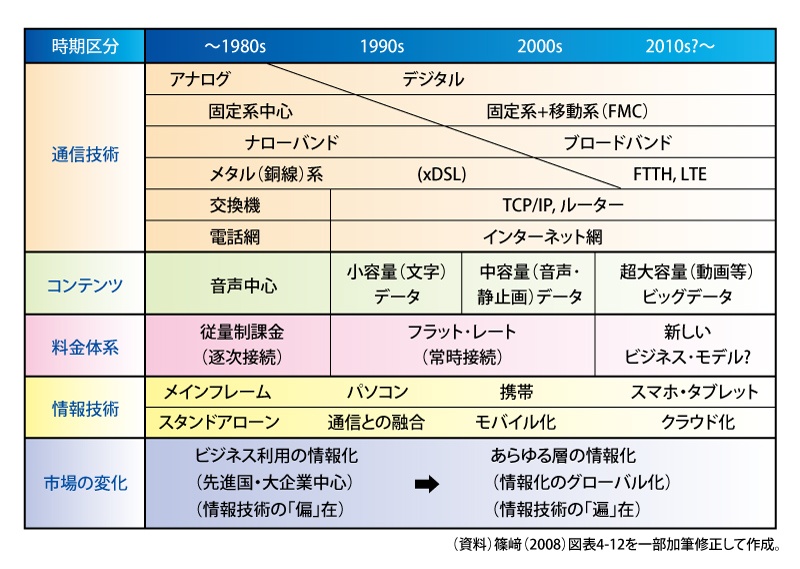

こうした情報化の大奔流が、過去半世紀にわたって経済社会に深い影響を及ぼしていることは、この連載でみてきたとおりだ。ネット上だけでなく、主要な新聞や雑誌など従来型の媒体でも、ITを駆使した新しい経済動向が連日のように伝えられている。変化は加速する様相を強めており、急展開の「現象」に翻弄されてめまいがしそうだ。

1990年代以降、CALS、SCM、BPR、ERP、EDI、ASP、ドット・コム・ビジネス、ユビキタス、ウェブ2.0、セカンドライフ、クラウド…等々、新概念が次々に登場した。中には、一時的に大きな旋風を巻き起こしたものの、あっという間に陳腐化したものもある。

2000年前後にはITバブルとその崩壊が経済に混乱をもたらした。ITを駆使した金融工学がリーマンショックで世界経済を危機に陥れた5年前の記憶も新しい。この間、世界の株式市場では数々のIT企業に注目が集まり株価を上げたが、その後経営不振で破たんしたり他社に買収されたりしたケースも多い。

だが、こうした失敗事例を並べて、ITは「よどみに浮かぶうたかた」のようなものだと全否定するわけにはいかない。いくつかの現象は、新しい「情報の時代」を切り拓く「実態」を備えていると考えられる。イノベーションの時代には、ブームに浮かれて実態のないものが紛れ込むのは致し方ない。現在目の前で起きている現象は、いわば「虚実の混交」だといえるのだ。

大切な帰納的思考と演繹的思考の繰り返し

技術変化で経済社会が激変する時代には、虚実が混交する現象を表面的に追い求めるのではなく、その背後にある「本質」を見据えるような思考態度が重要だ。こうした「現象から本質へ」という思考プロセスを「帰納的(inductive)」方法という。そうすると、消化不良のまま現象に振り回され、めまいがしていた状況から少し解放されて、表面的には不規則にみえるさまざまな現象を、ある程度筋道(=仮説)を立てて余裕をもってみることができるはずだ。

もう一つ重要なのが、その逆の思考プロセスだ。帰納的な方法でたどりついた「よりどころ」から目の前で起きている現象を整理して考えていく「本質から現象へ」のプロセスで、これを「演繹的(deductive)」方法という。帰納的思考と演繹的思考は、コインの両面のように表裏一体の関係にあり、複雑な物事を深く理解する上で大切な思考態度だ。

現象から本質へという思考の流れと、本質から現象へという思考の流れ、つまり、帰納的思考と演繹的思考を一回転だけで終わらせずに何度も繰り返すことで、最初にたどりついた仮説的な「よりどころ」がさらによいものへと発展していく。試験問題のように「正解」が用意されていない実社会(とりわけ変化の激しい現代社会)では、こうした「試考」の習慣を積み重ねることが役に立つ。

【次ページ】3つの主体から生まれる2つの効果

IT戦略・IT投資・DXのおすすめコンテンツ

IT戦略・IT投資・DXの関連コンテンツ

PR

PR

PR